Sergio Reynaga

Notas para una crítica radical de la razón histórica, constelaciones en torno al dominio de la densidad temporal, forma-sujeto-funcional e identidad subalterna

Hasta ahora los historiadores se han conformado con reinterpretar la historia, de lo que se trata, es de hacerla volar por los aires. La derrota en tanto que obturación de la posible disolución del lindero entre pensamiento y afirmación de la vida, se nos dice, resulta un horizonte infranqueable. Hartog (2007) realiza la distinción de un tipo de régimen de historicidad específicamente moderno de uno presentista. La constelación que signa al régimen moderno tiene como orden temporal el cruce entre 1789 y 1989, pasa por la colisión de dos espacios de experiencia, el orden cristiano y la modernidad. Es aquí, donde Enzo Traverso (2017) recarga la posibilidad de comprender el umbral presentista, entre el 11 de septiembre de 2001, la caída del muro de Berlín, y el final de la guerra de Vietnam en 1975. Dos cuerpos celestes constelarían la radicalidad de dicha intervención teórica, como una grieta en la supuesta linealidad del tiempo histórico: la eclosión de la lucha kurda en 2011 y la irrupción zapatista de 1994. Dicha constelación permite comprender la formación de la modernidad específicamente capitalista, en la radicalización de sus contradicciones y un concepto de historia idéntico a los procesos de totalización que le son propios.

El entumecimiento de la crítica histórica bajo el redil de la totalización de la síntesis social capitalista, cuyo cenit civilizatorio modela ideológicamente el centro de las democracias occidentales, guarda relación con la desactivación de la negación histórica de la dominación, bajo la sentencia de Margaret Thatcher: No hay alternativa (Fisher, 2016). Estamos condenados al despotismo de la libertad, al mundo tal y como se nos presenta (Debord, 2015). El uso público del Totalitarismo también es la ocultación a ultranza del riesgo presente de retornar a la barbarie fascista y la petrificación autoritaria del fantasma del comunismo. Esto quiere ser, la pulverización de la tradición de los vencidos, y en esta medida, la concentración, la orfandad y la derrota trasvasadas a su realización efectiva en la vida; el ángel de la historia suspendido entre Auschwitz y el Gulag. Aquí se hace urgente la crítica de la temporalidad antinómica propia de la separación positiva de estructura y acontecimiento pues equivale a comprender dicha relación como una totalidad cerrada con pretensiones absolutas: una contradicción no dialéctica. Este tipo de mediación del tiempo y del concepto de historia permanece atada a la densidad temporal. Esto nos limita a la administración del desastre, nuestra capacidad de acción parece limitada a lo inmediato, en el reino de la democratización del capitalismo, cuyo sentido único sostiene la forma escamoteada de la emancipación bajo el manto del realismo recalcitrante y el consenso atado a la coacción ideológica del fundamentalismo democrático: representación y redistribución, es decir, la prolongación de la subalternidad como límite y la suplantación del sujeto por su cálculo abstracto: identidad.

Ahora bien, la operación historiográfica inmanente a la historicidad especifica de la densidad temporal, proyecta formas sensibles, por lo tanto, el concepto de tiempo histórico desdobla un fondo normativo, que se comporta como un horizonte compartido con el propio concepto de historia que resulta idéntico a los procesos de concentración de la civilización capitalista, cuya historicidad especifica permanece oculta tras el fetichismo de lo concreto y la metafísica de las relaciones de poder. La temporalización, aún bajo el cambio de foco y las más variadas formas alternativas de registro escritural, no cuestiona la dimensión temporal de la dominación, dejando intacta la cuestión de la historicidad especifica del capitalismo. Es posible sostener nuestras reflexiones en torno a las contradicciones entre estructura y acontecimiento, a partir del desfasamiento entre experiencia y expectativa, en cuyo ordenamiento temporal, el tiempo de la vida queda determinado por el desplazamiento del tiempo absoluto, que opera en última instancia en el cálculo representacional al que Braudel se refería como las caudalosas aguas del río de la historia, en donde los sujetos son arrastrados, y solo aparecen para demostrar su nula capacidad de intervención (Manzo, 2005). La forma-sujeto (Jappe, 2011, 2019) es puesta en marcha como apéndice funcional de la densidad temporal; un costado irracional de la historia inmanente a la racionalidad civilizatoria. Consecuentemente, la relación entre subjetividad y acontecimiento escritural, constituye la condición específica de un tipo de mediación, en tanto que modelación de un tipo determinado de variaciones históricas, propias de los procesos de concentración del régimen de historicidad en el que se suscitan, a lo que podemos referirnos como coacción historiográfica. Nuestra crítica entonces, tiene como inicio la afirmación de la posibilidad de liberar la crítica histórica de dicha coacción. Arribar a una relación crítica con el conocimiento histórico, más allá del pasado clausurado, un pasado-todavía (Benjamin, 2008).

La tensión que llevan consigo los regímenes de historicidad, es a la vez, la comprensión del tiempo presente, en el que la orfandad signa la ausencia de la esperanza, donde la promesa de la dimensión futuro se encuentra determinada, hasta tal punto, que toma la apariencia de un tipo de temporalidad programática, constitutiva de todo aquello que habita en dicha ausencia: el embrutecimiento en tanto que prolongación del mundo administrado, conducción policiaca de la catástrofe. Este umbral, concentra, ordena y orienta la dimensión temporal de la dominación, a esta última le es propia la realización efectiva de un presente absoluto a través de unidades comprimidas de tiempo intercambiables, idénticas al proceso de acumulación de trabajo abstracto, que determina y constituye a la forma-sujeto funcional, en tanto que proyección de las relaciones sociales fetichistas (Kurz, 2021). La materialidad que produce el movimiento de dichas proyecciones, opera en la reificación de la esfera pública y en la reducción de la memoria a su representación elevada a cancelación de los acontecimientos en los que se desdobla. El cálculo representacional pretende cancelar la complejidad histórica que autoriza la potencia crítica de un concepto de historia que resguarda para sí, la constelación de la negación histórica de la dominación: la tradición de los/as vencidos/as. Se comprende, que la coacción historiográfica se realiza en el seno de la base categorial de la dominación elevada a lógica autotélica. Podríamos pensar entonces, que toda actividad es susceptible de ser incorporada en el trabajo abstracto, de este modo los fines sociales están arrodillados a la industria, sin que podamos distinguir claramente entre capital e instituciones. El Estado no es solamente un cliente más en el mercado, sino el costado instituyente de la forma-social de la dominación en su forma valor.

Esto nos opone dos oportunidades. a) la posibilidad de comprender la relación entre los regímenes, en tanto que mediación historiográfica, y sus contradicciones: es aquí donde la crítica de la historicidad especifica de la síntesis social se abre paso, b) la posibilidad de poner de relieve la relación inmanente entre el conocimiento histórico y los procesos específicos de concentración del mundo. Que los regímenes de historicidad se desdoblen en la apariencia de linealidad, se debe a que son proyecciones propias de la mediación historiográfica y la historicidad en la que la coacción encuentra su justificación. Es necesario advertir, que la modificación alternativa de los registros escriturales que componen buena parte de las tensiones entre el régimen de historicidad moderno y presentista, comparten el mismo núcleo de objetivación, pues que queda intacto en la mera enunciación. Al permanecer en la prolongación positiva, el presente adquiere la forma de una serie de aceleraciones concatenadas y transitorias de afirmación de lo existente, en las que la caída de los grandes relatos, sugiere la alternativa constitutiva de la construcción del meta-sujeto fetichizado en un estado positivo, en el que su afirmación es al mismo tiempo, la cancelación de todo lo que podría poner en marcha la capacidad de intervención histórica del sujeto. Lo que se sugiere aquí, es la posibilidad de abrir la historia, habilitar la colisión con los momentos de peligro que signan la tendencia objetiva de la sociedad del trabajo hacía el colapso, mismo que no viene de un futuro programático y determinado, sino que es la prolongación de lo existente: idéntico a la densidad temporal que sostiene a su concepto de historia. Negar el advenimiento de lo peor, pasa por la condición de hacernos con toda la experiencia histórica de la tradición de los/as vencidos/as, principalmente la que habita en la derrota. En este acorde, la consciencia histórica, podría ser comprendida como una breve posesión del mundo que se resuelve escamoteada por los procesos de brutalización, a través de los cuales el sujeto produce conocimiento mediado y personalización, y al mismo tiempo, una forma teórica idéntica al mundo y la violencia propias de una sociedad idéntica a las relaciones de subalternidad que le son propias. La consciencia histórica es la ideología corriéndose en sí misma, por eso lleva consigo su contradicción inmanente realizada en la vida: la identidad subalterna. Sin embargo, esto supone una posibilidad radical: un contrapunto que requiere ser pensado en tanto que desacoplamiento de la síntesis entre subjetividad y dominio: la autonomía como consciencia de la posibilidad de abolir las relaciones que producen tales relaciones como totalidad. La crítica radical de la razón histórica, requiere sostener la crítica en las tensiones y el conflicto, es reconocer la negatividad en la que se recarga la subjetividad subalterna, y a esta última como costado propio de la dominación, en este acorde, las relaciones que la producen pueden ser abolidas con la superación de las contradicciones en las que se desdobla. Dicha condición de inmanencia, puede ser comprendida como potencia del contrapunto, pero para nada lo determinaría, supone la comprensión de los procesos de formación de la historicidad especifica del capitalismo, el contrapunto quiere ser su negación.

Con la caída del muro de Berlín, queda expuesto el mecanismo a través del cual se comprende la caída del socialismo real como un riesgo permanente para los vencedores: la lógica del valor. Pues la conducción planificada del sistema de producción de mercancías, no logra sustraerse de la base categorial especifica del capitalismo (Kurz, 2016). La entrada del socialismo real a la historia es la obturación ideológica de la crítica al capitalismo. Aquí, la forma-sujeto se expresa a través de variaciones históricas elevadas a centralidad contingente: clase, raza, genero. La integración positiva de dichas relaciones de brutalización, resulta en una triste terapéutica de la lógica del valor y sus proyecciones fenoménicas elevadas a orden temporal, cuyo tratamiento lineal, supone la negación de la corporalidad de la vida cotidiana. Tras la densidad temporal se oculta la violencia que constituye al mundo libre. El consenso es el costado ideológico del acoplamiento de subjetividad y dominio.

Las escalas de variación son idénticas a las formas administrativas de la lógica del valor (las formas de gestión del capitalismo industrial y tardío), en este sentido, las estructuras históricas son relaciones con pretensiones universales, que únicamente pueden corroborarse en su núcleo de objetivación. La teoría de la historia que sostiene su mediación temporal a través de dichas modulaciones administrativas, se resuelve como trayectoria ontológica, cuya concreción es sostenida como costado material del “metabolismo social” cuya consecuencia más grave, es la ideología del trabajo en tanto que relación transhistórica. Aquí, estructura, base material y temporalidad, son idénticos al concepto de historia propio de la historicidad de la dominación. Esta relación es la que hay que poner de relieve: la formación de un tipo específico de racionalidad histórica en el seno de la racionalidad civilizatoria propiamente capitalista.

La relación Estado-capital no puede ser comprendida en tanto que oposición de la gestión política y mercado. Hay que comprenderla como totalidad contradictoria y fragmentada, esto es como forma histórica antagónica y co-dependiente (Kurz, 2016). De otro modo reduciríamos su comprensión a las proyecciones metafísicas constitutivas de las variaciones históricas con las que la dominación nos informa sobre sí misma. Es en este redil, donde opera la suplantación del sujeto empírico por su abstracción jurídica, misma que da lugar a la apariencia empobrecida que adquieren la libertad y la justicia presente en el socialismo histórico y los movimientos sociales. Movilizar a la forma-sujeto subalterna es movilizar las relaciones sociales propias de la brutalización en estado de universal abstracto, es decir, como enunciación pura y mistificada, lo que resulta en la cancelación de la posibilidad de abolir las relaciones históricas que las constituyen. Su tratamiento positivo, lleva consigo el riesgo de obturar la abolición de la subalternidad en tanto que acoplamiento y síntesis de subjetividad y dominio. Habría que sostener su crítica en relación con la lógica de la base categorial capitalista. Se comprendería entonces, que el Estado es incapaz de abolir las relaciones de brutalización que le son propias, esto sería abolir su propio núcleo de objetivación y propósito. La cuestión del Estado, supone un momento de la socialización de la lógica del valor, no puede ser elevada a posibilidad de regulación externa del mercado. Estado y mercado son formas históricas de un mismo proceso, ni la liberación del modo de producción de mercancías del dominio estatal, ni su gestión moral justa y autogestiva ni su dirección planificada supondrían el socavamiento de la base categorial que constituye al núcleo de objetivación de la lógica del valor, dichos emplazamientos se mantienen atados a la contención de la crisis como prolongación de la forma-social propia de la síntesis: mecanismos de control transitorios, elevados a variaciones confundidas con el progreso mismo de un concepto de historia inmanente a la ideología del trabajo.

Confundir el tiempo y la historia con su mediación teórico-metodológica, es fetichizar la forma sensible de la densidad temporal concentrada en las estructuras históricas que sostienen la dimensión temporal de la dominación. Es en este conflicto, donde la caída del socialismo real puede ser comprendida como la advertencia lógica de la radicalización de las contradicciones del proceso de totalización de la síntesis social mercantil. En este sentido, la crisis que lleva consigo la comprensión de los regímenes de historicidad, guarda relación con la lectura aislacionista de la crisis total del sistema productor de mercancías y el cambio de centro contingente de los grandes relatos al meta-sujeto mistificado. Habría que aproximarnos a una crítica capaz de clarificar los procesos de colapso general más que las formas de gestión y ordenamiento del pleonasmo capitalismo del desastre.

El embrutecimiento que habita las contradicciones del vínculo entre los regímenes de historicidad, supone al mismo tiempo la crisis de la síntesis social mediada a través de críticas inmanentes a la base categorial de la civilización capitalista. Estas modificaciones en el límite del pensamiento dicotómico entre estructura y acontecimiento, y en este sentido, entre la densidad temporal y la aparición del meta-sujeto elevado a resguardo de la inmediatez moral, dejan intacta la marcha de la máquina autotélica del valor. Su límite es la descripción de la forma sensible que adquiere su desdoblamiento, entre la ausencia de la potencia de la crítica histórica y la orfandad elevada a obturación de la negación histórica de la dominación.

Es posible poner en relación tales variaciones históricas en tanto que modulaciones propias de la mediación que la dominación proyecta sobre sí misma, y que en todo caso tienden a confirmar su sostenimiento, es decir una razón histórica que fetichiza y apuntala la realización material y efectiva de los procesos que constituyen la historicidad especifica del capitalismo: por todos sus costados, el acoplamiento entre subjetividad y dominación, es la pocilga objetivada, cuya concreción efectivamente es la cárcel que constituye a la forma-sujeto-funcional. La mirada de la Gorgona frente al espejo.

La crítica radical de la razón histórica no es entonces, una teoría de la historia más adecuada, sino un proceso teórico que quiere ser una ruptura con la forma que adquiere la teoría de la historia en tanto que mediación, la crítica radical de la razón histórica quiere sustraer la crítica histórica de su reducción teórico-metodológica y disciplinar. Y al mismo tiempo quiere ser la radicalización de la crítica histórica: colisiona con las contradicciones inmanentes, para abrirse paso hacía una forma indeterminada y siempre presente, de sostener la posibilidad de realizar la rebelión en la vida, en-contra-y-más allá de la dominación (Holloway, 2011).

Para la crítica radical de la razón histórica, el concepto de historia es un concepto negativo, quiere poner de relieve toda la violencia que constituye a las pretensiones absolutas de la dominación. Queda atado a la sociedad en la que encuentra su razón de ser, colisiona con los procesos de concentración, orientación y totalización de la síntesis social. Es una singularidad: pone en el seno de la sociedad históricamente constituida la comprensión de su propia condición de mediación, de allí que su movimiento atraviese de forma destructiva los regímenes de historicidad. Quiere ser la comprensión de la negatividad que sostiene a las estructuras históricas de repetición y a la modelación del tiempo idéntico a ellas. Esto es la crítica de la pretendida sustracción de la practica historiográfica del seno de la sociedad en la que encuentra su razón de ser. Es un concepto de historia que es a un tiempo la crítica de la violencia. Para decirlo con Benjamin: un estado de excepción al estado de excepción en el que vivimos. Contempla como obturación aquello que antes fue confundido con la naturaleza: una reducción que se comporta como normatividad óntica y transhistórica.

Hasta ahora los historiadores se han conformado con reinterpretar la historia, de lo que se trata, es de hacerla volar por los aires

Bibliografía

Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México, D.F., México: Ítaca-UACM.

De Certeau, M. (2010). La escritura de la historia. México, D.F., México: Universidad Iberoamericana.

Fisher, M. (2016). Realismo capitalista: ¿No hay alternativa? Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

Guerra Manzo, E. (2005). Norbert Elias y Fernando Braudel. Argumentos, (48-49), 123-148. México: UAM.

Hartog, F. (2007). Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo. México, D.F., México: Universidad Iberoamericana.

Holloway, J. (2011). Agrietar el capitalismo: El hacer contra el trabajo. Puebla, México: Herramienta Ediciones.

Jappe, A. (2011). Crédito a muerte. La descomposición del capitalismo y sus críticos. La Rioja, España: Pepitas de Calabaza S.L.

Jappe, A. (2019). La sociedad autófaga. Capitalismo, desmesura y autodestrucción. La Rioja, España: Pepitas de Calabaza S.L.

Kurz, R. (2016). El colapso de la modernización. Buenos Aires, Argentina: Editorial Marat.

Kurz, R. (2021). La sustancia del capital. Madrid, España: Enclave.

Marx, K. (2016). El fetichismo de la mercancía (y su secreto). La Rioja, España: Pepitas de Calabaza S.L.

Postone, M. (2007). Marx reloaded: Repensar la teoría crítica del capitalismo. Madrid, España: Traficantes de Sueños.

Scholz, R. (2020). Capital y patriarcado. La escisión del valor. La Rioja, España: Pepitas Editorial S.L.

Traverso, E. (2017). La historia como campo de batalla: Interpretar las violencias del siglo XX. Ciudad de México, México: FCE.

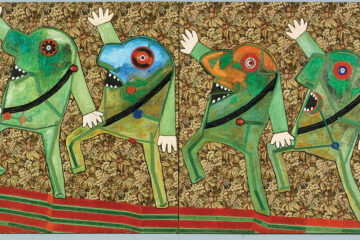

Imagen: Ad Reinhardt, Study for a painting, 1939