Rafael Sandoval

Teniendo como tema “La identidad y no identidad en la lucha de clases” en el colectivo que participamos en la Revista Anticapitalista, nos convocamos a problematizar en torno de una serie de preguntas respecto a cómo entender la revolución y la autonomía desde una perspectiva no identitaria, destaco las que me interesan: ¿cómo disolver la clase y el trabajo como relación social de opresión y dominio?, ¿cómo entender la revolución en tanto proceso de autoabolición proletaria?¿la dialéctica de la no identidad o dialéctica negativa puede producir una crítica al pensamiento liberal burgués disfrazado de pensamiento crítico demócrata o de marxismo clásico ortodoxo o de izquierda progresista humanista?

Elijo partir de reconocer un acontecimiento histórico-político que considero trascendental. En el año 2025 del siglo XXI, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional ha vuelto a replantear y conmover la discusión respecto del problema de la revolución en la perspectiva de la autonomía, la resistencia anticapitalista y la creación de otra forma de relación social, con respecto del tiempo histórico de la destrucción del capitalismo.

El problema de la revolución en la perspectiva de la autonomía es una vez más lo que en las formas de hacer política del sujeto zapatista se expresa; particularmente se puede apreciar con el proceso concreto de creación de sujetos sociales y el tiempo histórico que se gesta desde la cotidianidad de su hacer-pensante; así como de lo que se plantea con respecto a la destrucción del capitalismo en el curso del próximo periodo histórico. Todo esto no lo digo como una interpretación sobre el zapatismo sino como un simple reconocimiento de lo que expresan con su propio lenguaje.

Espero que esto se entienda a contracorriente de quienes siguen haciendo el ridículo de estar recitando y copiando de manera absurda lo que dicen los zapatistas. El reconocimiento que hago me lleva a expresar con categorías de pensamiento, propias de mi condición de sujeto trabajador docente, situado en la urbanidad capitalista de la institución educación, desde donde me apropio de un tipo de pensamiento histórico-político que ya otros sujetos iniciaron, que me anteceden en esto de pensar y hacer reflexividad critica de la práctica política en la lucha contra el sujeto capitalista.

En primer lugar, apunto a la ruptura con el paradigma de la revolución como creación de un Estado, un partido, un ejército y una clase revolucionarios, que no es la primera vez que ha sido puesta en cuestión, pues desde finales del siglo XIX la perspectiva histórico-política anarquista lo tiene planteado1. En México, desde 1906 hubo expresiones desde la perspectiva anarquista con el magonismo, donde principalmente Ricardo flores Magón en el periódico Regeneración, así como el movimiento zapatista (por aquello de que fue Emiliano Zapata quien lo expresara en sus escritos y en su práctica política), llamaron a una revolución social donde las propios pueblos y comunidades se hieran cargo de crear una nueva sociedad.

Ahora en el tiempo actual, la ruptura que los pueblos y comunidades zapatistas, con el EZLN, hacen una ruptura en el sentido de autodisolución de las “estructuras” político organizativas que habían seguido hasta principios de 2023; nos informan en agosto de 1994 que se despliegan con miles de colectivos autónomos con tal potencialidad que me atrevo a augurar que impactará la subjetividad de millones de personas en todo el planeta.

Pensar que 150 años después de que el anarquismo se planteó una ruptura con la forma Estado, reivindicando la autonomía y por la disolución del trabajo; y a pesar de que ahora el anarquismo está en crisis, como la casi totalidad de corrientes de pensamiento crítico no significa que debamos ignorar sus aportaciones y lo que en las diferentes luchas y procesos de revolucionarios pudieron crear en estas últimas quince décadas.

Con todo, seguimos teniendo el problema de como destruir el capitalismo y crear otra forma de relaciones sociales sin dominio ni explotación. Tenemos el problema de que no acaba de configurarse un sujeto social con presencia mundial que haga posible llevar a cabo un proyecto anticapitalista y por la autonomía; es decir, que lo lleve a la práctica en tanto proceso de socialización que desde la cotidianidad vaya concretando la destrucción de la relación social de dominio capitalista, a la par de crear otro imaginario social instituyente de relaciones sociales sin dominio ni explotación.

Ya con quinientos años de haberse gestado el capitalismo con sus características más generales tales como las conocemos, teniendo conciencia de que no ha dejado de renovarse, tampoco acaba de configurase de modo contundente y estable un programa práctico de creación de relaciones sociales sin dominación, con el objetivo explícito, manifiesto y elucidado en la perspectiva de dejar de reproducir la relación sustentada en la división dirigentes-ejecutantes y toda la deriva que se despliega en sus múltiples manifestaciones: división entre explotadores y explotados, dominados y dominantes, poseedores y desposeídos, gobernaste y gobernados, los que saben y los que no saben, los que educan y los que son educados, entre otras muchas expresiones específicas, la división y fragmentación jerárquica entre clases sociales, sectores sociales, gremios, etc.; pero también la reproducción de estas relaciones sociales al interior de todos esas clases y sectores sociales, lo cual nos obliga a tener presente lo que significa un imaginario social instituido en la sociedad capitalista compleja y reconocer la raíz de esas divisiones, soportadas y sustentadas en la división entre dirigentes y ejecutantes. Es Castoriadis quien plantea a mediados del siglo XX la cuestión entre dirigentes y ejecutantes

La división esencial en la sociedad de hoy no es la que se da entre propietarios de capital y aquellos que no poseen más que su fuerza de trabajo, sino la que aparece en el seno mismo del proceso de producción, la que se produce entre dirigentes y ejecutantes. Incluso -y he ahí por qué ya no podemos pensar en términos del marxismo tradicional- esta división deja de ser clara y simple: ya no podemos designar un porcentaje de la población activa que abarque un número determinado de personas que fueran exclusivamente dirigentes, personas en cuyo interés funcionara el sistema, mientras que el resto se vería reducido a una posición de pura ejecución, consagrándose por derecho y potencialmente a la revuelta. En el proceso de producción, como en todas las demás actividades socialmente organizadas (educación, política, violencia, cultura…), los momentos de dirección y de ejecución se hallan contrapuestos, pero, exceptuando los dos casos extremos (ápice de la cima de la pirámide y la parte inferior de su base, que no es el estrato más importante numéricamente), en todos los niveles intermedios los papeles son mixtos, compuestos. Resultaría falaz relacionar el comportamiento político profundo de las personas con su posición en la pirámide jerárquica (con la excepción de aquellos que forman la cima dirigente de dicha pirámide). La pirámide es evidentemente una metáfora. Se trata de un conjunto de pirámides entrecruzadas, pues, por ejemplo, las posiciones con relación a las redes de mando e ingresos no son coincidentes (Castoriadis; 2000: 121)2

En lo esencial, la división de las sociedades contemporáneas -occidentales u orientales- en clases no corresponde ya a la división entre propietarios y no propietarios, sino a un mucho más profunda y mucho más difícil de eliminar: la división entre dirigentes y ejecutantes en el proceso de producción. (Castoriadis; 1974:289)

La organización y la vida de la sociedad capitalista tienden a separ por una compartimentación total; (Ibid. 299)… Como las clases dominantes lo han venido haciendo durante siglos en las fábricas y en el ejercito… cuyas relaciones internas reproduzcan directamente en su estructura, división entre un estrato de dirigentes y una masa de ejecutantes, velo del pseudo- “saber” dispuesto sobre el poder de una burocracia que se coopta y perpetua, etc. -es decir, la forma apropiada para la reproducción y perpetuación de la alienación política y, en consecuencia, de la alienación global. (Castoriadis; 2000: 87)

Lo que aquí se plantea, si consideramos que la relación social capitalista no se reduce solo a la reproducción de explotados y explotadores, a dominantes y dominadores, a lucha de clases en abstracto, sino que estamos implicados todos en tanto somos productos y producentes del proceso de socialización que trae consigo la institución imaginaria de la sociedad capitalista, entonces estamos obligados a reconocer lo inútil que es seguir reproduciendo formas de hacer política con base en esa racionalidad instrumental capitalista; más aún, que se refuerza por instituciones como el patriarcado y la religión (la cristiana como hegemónica en México, para referirme a nuestra historia concreta), que se concretaron desde hace algunos milenios; por tanto podríamos entender que es necesario reconocer lo que exige un cambio del tipo de relación social en la que está implicada tanto la dimensión histórico-social como la psique de subjetividad de todos los sujetos en todo el planeta, ya que es mundial la existencia de la relación social capitalista;

Es decir, reconocer lo que implica el proceso de socialización, además de entender la revolución como proceso de comunizar y la autonomía cómo proyecto histórico-político, nos obliga a pensar y tener en cuenta lo que implica la creación de significaciones sociales imaginarias que lleva a mantener las instituciones creadas para la reproducción de las relaciones sociales instituidas por sujetos sociales concretos, en este caso, las relaciones sociales capitalistas, lo que entraña, sí queremos dejar de reproducirlas, no solo el destituir-deshacer dichas instituciones sino la creación de otras formas de la vida cotidiana que tengan como base la autonomía; es decir, el deshacerse de las relaciones heterónomas de subordinación, jerarquía y burocracia como manifestaciones de la relación dirigentes-ejecutantes propia del tipo de institución desplegada por el sujeto social capitalista.

En 2025, se presenta el desafío de reconocer que miles de sujetos colectivos y millones de sujetos singulares siguen sujetados a la significación social de que la forma de hacer y entender la política así sea con contradicciones y ambivalencias, es a través de dirigentes y bases ejecutantes, de relaciones de dependencia burocracia y jerarquía; más aún, formas de heteronomía que proliferan en multitud de grupos y colectivos que consideran que implementar políticas identitarias con modas discursivas posmodernas. Dice Sergio Tichler, de manera magistral con respecto a lo identitario que

La historia de la lucha de clases ha tenido un componente hegemónico identitario, expresado en lo que se constituyó como canon clásico de la revolución (Revolución Rusa). En dicha experiencia, el componente negativo y no identitario de la autodeterminación del proletariado fue atrapado –y negado– en la identidad de la forma Estado. En esto no solamente estuvieron presentes determinaciones de carácter objetivo, sino también un componente subjetivo fundamental: la concepción identitaria de la lucha de clases. La revolución era entendida como la producción de un nuevo poder y de una nueva identidad; es decir, como la posibilidad de una síntesis totalizadora de la vida social y política, en cuyo vértice estaba el partido y el Estado. En este proceso, el potencial de negación de la forma clase del proletariado fue reprimido, y suplantado por una identidad entre Estado y clase cuyo cemento ideológico fue la positivización de la clase obrera y el trabajo. Lo que debería haber sido disuelto (la clase y el trabajo como relación social de opresión y dominio) por la potencia negativa-no identitaria del proletariado fue consagrado en la nueva constelación de poder”. La revolución, como proceso de autoabolición proletaria, fracasó en esa nueva síntesis de poder. También la dialéctica positiva hegeliana, como gramática de la emancipación. En ese hueco, la dialéctica de la no identidad o dialéctica negativa es fundamental para producir una crítica inmanente al concepto identitario de lucha de clases (inédito; 2025)3.

Con esta formulación, densa en categorías de pensamiento crítico, ya no es necesario decir más para formular un problema fundamental como el que enuncia, en todo caso es pertinente desplegar una problematización que facilite mostrar las diferentes problemáticas que de por sí ya dibuja en su formulación, ya que logra explicitar lo fundamental del problema que nos ocupa al colectivo de la revista Anticapitalista.

Una problemática específica que deseo subrayar es la necesidad de reivindicar la perspectiva de una lucha universal contra la destrucción del capital y la necesidad de que no se diluyan los esfuerzos solo en formas de hacer política que reivindican alguna especifica identidad, sin articularla con la lucha anticapitalista y antiestatal; incluyendo la reivindicación de la lucha de clases que como tal no podrá ser disuelta si no se deshace la relación social capitalista, pues si incluso se tratara de reconocer la necesidad de poner como centralidad la lucha de clases, exige la desaparición de dichas clases que garantizan su reproducción, lo mismo que el trabajo como tal.

Cuestiono pues la lógica racional identitaria de formas de hacer política que reivindican una identidad especifica, pues no hace más que profundizar la separación y fragmentación de la humanidad que, en último término, reafirma la separación fetichista en la que subyace también la división entre los que dirigen y ejecutan. En contraste reivindico que en nuestra subjetividad subyace una capacidad de despliegue polimorfa que se niega pero que también se mantiene como impronta de una alteridad radical, que prevalece, aunque reprimida, en nuestra realidad psíquica.

Así, la idea de la centralidad de la lucha de clases es parte de un discurso conceptual que no ha sido adoptado por muchos sujetos sociales en lucha anticapitalista; lo cual no significa que lo ignoren, lo mismo que si no critica las políticas identitarias de manera específica, pues tal vez es porque prefieren mostrar con su práctica lo que implica la alteridad radical en las formas de ser4; basta con apreciar su crítica irónica anti-identitaria5 donde confronta posturas “criticas” abstractas, de quienes quieren aparecer incluyentes, y que sin advertirlo, a mí me parece que reivindica una perspectiva universal contra la sociedad de clases y contra el trabajo.

La historia está llena de eso que no es más que anexionismo ideológico, político y que sólo es otra forma de inhibir el despliegue de la autonomía que regularmenete se da en la lucha como apoyo mutuo, en la creación de comunidad y despliegue de lo colectivo que implica al mismo tiempo el respeto de lo que cada quien necesita, pero como una forma de vincularse en un movimiento de resistencia y rebeldía en común, donde el compromiso con el otro sea desde la base de la lucha propia, porque como dijeran tantas veces los zapatistas: la mejor forma de solidarizarse con nosotros es dar la lucha donde estés y que te encuentres con otros en donde están viviendo y resistiendo, de tal manera que la solidaridad se convierta en una forma de hacer política no sólo defensiva.

Así, en un contexto en el que escasea no solo la discusión y el debate, los análisis y el pensamiento críticos y, por el contrario, prevalece el discurso mediocre que se disfraza como “nuevas” narrativas sustentadas en políticas identitarias y teorías sociales heredadas que se repiten como modas posmodernas del positivismo, el funcionalismo y el estructuralismo.

Finalmente manifiesto mi coincidencia con lo que los zapatistas que plantean y planean con respecto a una perspectiva que considera al tiempo histórico y no de coyunturas inmediatas y espontaneas,una perspectiva de construcción de un imaginario social instituyente que a su vez nace de la crítica a la identidad social instituida por sujetos con políticas identitarias; más aún, coincido con la necesidad de restablecer la capacidad de criticar, problematizar y cuestionar desde la condición de sujeto en resistencia y en rebeldía, que es algo que no necesariamente se mira y mucho menos se reconoce como despliegue del sujeto que tiene en perspectiva resistirse también a la identificación de que somos objeto de una identidad impuesta, por ejemplo la de ser trabajadores con un salario digno, la de ser adultos mayores con una pensión digna, por supuesto siempre miserable; ante esto, se trata de no dejarse clasificar, lo cual es indispensable para un pensar crítico, entendiendo que la crítica es discernir e implica un proceso de negación de lo que nos niega como sujetos singulares y colectivos.

Ante todo esto, se gesta la construcción de imaginarios sociales que emanan de formas de subjetividad emergentes que devienen de formas de hacer autónomas y portadoras de valores en tanto críticas a la sociedad instituida y al proyecto identitario que se gestan en el proceso de socialización en la relación social capitalista; lo que facilita empezar a pensar desde la perspectiva de la crítica dialéctica negativa, de la forma de hacer política instituyente, para dejar de reproducir la subjetividad capitalista, reconociendo que igual somos producto y producentes de ese devenir histórico-social. Por eso resulta fundamental entender y comprender la experiencia de los pueblos indígenas zapatistas de Chiapas, México, de cómo en los procesos de educación, de salud, de alimentación, de autogobierno que, a pesar de la guerra que se les hacen los sujetos del capital, van construyendo desde la cotidianidad un nuevo imaginario social que a su vez se traduce en nuevas instituciones sociales que, aunque con contradicciones y ambivalencias, han logrado mantener la forma comuna o comunidad que mediante asambleas resuelven tanto problemas de lo colectivo como de cada individuo social, han logrado mantener vigente el proceso social de ruptura con lo instituido, pues no han regresado a las forma de gobierno del sistema político donde el Estado y sus leyes rige la vida pública; características consustanciales que se enmarcan en la perspectiva de la lucha anticapitalista y anti-Estado

Abordar la cuestión del flujo social del hacer-pensante de los sujetos en lucha desde una perspectiva anticapitalista y por la autonomía como proyecto, no es algo que pueda ser observado por apariencias, ni calcularlo, ni diagnosticarse en sus posibilidades de concreción desde afuera del propio movimiento de los sujetos, mucho menos imponerle las palabras con las que debe nombrar lo que resulta del despliegue de su práctica, pues de ella dan cuenta a su modo y lenguaje. No se pierda de vista que, solo cuando se es parte del sujeto social, sobre todo de los que generan lucha y resistencia anticapitalista, se tienen posibilidades y condiciones de producir la propia reflexión de la práctica, del para qué y contra qué se lleva a cabo.

Notas:

1 Me refiero especialmente a Mijaíl A. Bakunin y no tanto a Piotr A. Kropotkin, quien más bien representa una versión del anarquismo débil con respecto al problema que nos ocupa en este número de la revista.

2 Castoriadis, Cornelius (2000), La exigencia revolucionaria. Acuarela Libros. España.

3 Seguramente en este número de la Revista Anticapitalista tenderemos la oportunidad de leer lo que Sergio Tichler plantea con respecto a esta formulación de un problema fundamental que muy pocas veces ha sido tratado en los debates y discusiones entre los colectivos militantes revolucionarios, y casi nunca en el ámbito de la academia universitaria.

4 Me viene a la memoria aquello que el Su-comandante Marcos dijo alguna vez que es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Ysidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena maya en las calles de San Cristóbal, judío en Alemania, gitano en Polonia, mohawk en Quebec, pacifista en Bosnia, mujer soltera en el metro a las 10 de la noche, campesino sin tierra, pandillero en los barrios bajos, trabajador desempleado, estudiante infeliz y, por supuesto, zapatista en las montañas. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano en San Ysidro, anarquista en España, palestino en Israel, el hombre que encaró a una columna de tanques, en Tiananmen, indígena en las calles de San Cristóbal, chavo banda en Neza, roquero en CU, judío en Alemania nazi, ombudsman en la Sedena, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, preso en Cintalapa, pacifista en Bosnia, mapuche en los Andes, disidente cubano perseguido por el gobierno, en La Habana, maestro de la CNTE, artista sin galería ni portafolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de cualquier México, guerrillero en el México de fin del siglo XX, huelguista en la CTM, reportero de nota de relleno en interiores, mujer sola en el metro a las 10 p.m., jubilado en plantón en el Zócalo, campesino sin tierra, editor marginal, obrero desempleado, médico sin plaza, estudiante inconforme, disidente en el neoliberalismo, escritor sin libros ni lectores, y, es seguro, zapatista en el sureste mexicano.

5 Se puede leer al respecto mi artículo “Ante la destrucción capitalista ¿comunizar? Que implica el común y la no propiedad”, del número 3 de esta revista para reconocer puntualmente estas críticas que hizo el Capitán Marcos a los discursos del encuentro de diciembre de 2024, Encuentros de Rebeldías y Resistencias, con el tema “La Tormenta y el Día Después”.

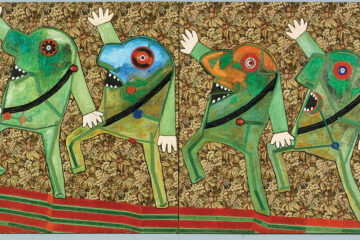

Imagen: Ad Reinhardt, Yellow Ochre Painting, 1948