John Holloway

¿Por qué insistimos en la importancia de la lucha de clases?

La respuesta no es obvia. Hubiera sido obvia hace cincuenta años. Cualquier movimiento anticapitalista hablaba en términos de la lucha de clases. Pero no es el caso ahora. Muchos movimientos de resistencia-y-rebeldía prefieren no hablar de lucha de clases, o bien porque sienten que los conecta con una tradición que rechazan o bien porque no les parece relevante para las luchas actuales. La clase trabajadora (entendida por el momento como grupo de personas) no está tan organizada como antes y no juega el mismo papel en los conflictos visibles de la sociedad.

Entonces, ¿por qué hablamos de lucha de clases y qué queremos decir por eso?

Primero, el concepto de lucha de lases coloca el antagonismo social en el centro de la comprensión de la sociedad. Esta sociedad es, antes que nada, una sociedad antagónica. No es simplemente una sociedad de dominación, porque dominación significa resistencia, antagonismo, lucha.

Segundo, este antagonismo tiene un eje central. Esta sociedad, como todas las sociedades históricas anteriores, está basada en la explotación. Una parte de la sociedad produce la riqueza necesaria para la reproducción social y esta riqueza está apropiada por otra parte. El hecho de que muchos no somos directamente productores de riqueza, sino que contribuimos a las condiciones necesarias para su producción (a través de la educación, por ejemplo) no cambia para nada la centralidad de la relación de explotación. La explotación no es un proceso automático sino una lucha constante para moldear la actividad de los explotados y las explotadas. El proceso de explotación (en el capitalismo la producción de plusvalor) juega un papel central en la determinación de toda la actividad social (la forma y contenido de la educación o del servicio de salud, por ejemplo).

En el capitalismo, la explotación tiene como condición previa la conversión de la actividad humana en trabajo abstracto, es decir, en una actividad abstraída de su contenido particular y mensurable en términos cuantitativos. Esta conversión también es lucha constante, implica el disciplinamiento social y la resistencia contra este disciplinamiento. Sin la imposición del trabajo abstracto no puede existir el capital. Pienso en esta lucha como la lucha del despertador en la mañana: suena el despertador y tienes que subordinar tu día al tiempo y mando del capital.

Tenemos dos niveles de lucha, entonces. La lucha de la explotación y la lucha, lógica e históricamente previa, para convertir la actividad humana en trabajo abstracto que produce valor. Marx discute esta lucha básica para imponer el trabajo abstracto en el primer capítulo de El Capital, pero la presenta no como lucha sino como contradicción entre trabajo útil o concreto y trabajo abstracto. La explotación, al contrario, sí está presentada en detalle como lucha, lucha enfocada en la duración y condiciones del trabajo. Cuando Marx regresa a la cuestión de la imposición del trabajo abstracto en los capítulos sobre la acumulación originaria, parece que asume que la conversión de la actividad en trabajo es algo del pasado, algo que el capital logró imponer en la transición del feudalismo al capitalismo (pero Marx es siempre contradictorio). El historiador E.P. Thompson adopta el mismo argumento en un artículo brillante sobre la transformación del tiempo en la transición al capitalismo: el establecimiento del capitalismo fue la conversión del tiempo en tiempo-reloj, y la conversión de la actividad en trabajo disciplinado.

En la visión dominante la lucha de clases es la lucha del trabajo contra el capital, y de los trabajadores contra los capitalistas. Los trabajadores son entendidos como trabajadores asalariados y la organización socialista está construida sobre esta suposición: los sindicatos representan a los trabajadores asalariados y los partidos reformistas y revolucionarios parten de la misma idea. La abolición del trabajo asalariado está planteada, pero solamente como una meta posrevolucionaria (una ambición que no jugó ningún papel efectivo en las revoluciones rusa y china). Las luchas de los trabajadores contra el trabajo mismo (ausentismo, sabotaje etc.) son en general formas de lucha condenadas como irresponsables por los sindicatos. Más aun, estas formas de lucha simplemente no se veían a través de los lentes de la lucha de clases tradicionales y no aparecían en las teorizaciones marxistas de la lucha de clases hasta que la militancia en las fábricas automotrices del norte de Italia en los años ’60 (donde muchos de los trabajadores eran campesinos llegados a la ciudad, sin tradición de disciplina fabril ¿?) forzó el reconocimiento de estas luchas anti-trabajo, primero por parte de las teorías operaistas italianas.

En la visión tradicional, la lucha de clases es un conflicto entre dos grupos: por un lado los trabajadores y por el otro, los capitalistas. Cada lado tenía su propia identidad, su propia cultura. De ahí la preocupación clásica de los estudiantes cuando entraban en contacto con Marx por primera vez: ¿y yo qué? ¿En qué grupo estoy? La cuestión de la clase se convertía en un análisis sociológico que se encontraba obligado a agregar matices a la clasificación demasiado simplista de trabajadores y capitalistas. La lucha de clases se reducía a una cuestión identitaria.

Existe una formulación brillante de Lenin de esta visión de la lucha: Who-whom? (en inglés, perdón, no sé ni dónde lo dijo ni cómo lo dijo en ruso). ¿Quién a quién? ¿Quién domina a quién? ¿Quién es el sujeto, quién es el objeto? La lucha es cuestión de poder, del poder de un grupo sobre el otro, de una clase sobre la otra. Esta visión no se puede separar de lo que pasó en la mal nombrada Unión Soviética y los otros países que se llamaban comunistas. El who-whom, quién a quién, excluye el cómo.

Sobre todo en los últimos treinta años, después de la caída de la mal nombrada, están surgiendo otras visiones del eje de la lucha contra el capital. Se enfocan muchas veces en el cómo (horizontalidad contra verticalidad, por ejemplo) y no tanto en el quién contra quién, y es común que dejen de lado el concepto de lucha de clases. El rechazo al trabajo es también un tema importante en este repensar.

En este contexto es importante regresar al nivel más profundo de la lucha que está presente en el análisis de Marx (aunque sea como contradicción y no como lucha), es decir la transformación de la actividad humana en trabajo abstracto. En el primer capítulo de El Capital, Marx nos está adentrando en el capitalismo, la puerta todavía está abierta. La riqueza se convierte en mercancía, el valor de uso se convierte en valor, el trabajo útil se convierte en trabajo abstracto. El mundo más allá del capital está conceptualmente presente: ¿como punto de referencia (la mercancía es una forma histórica de riqueza), como contradicción (la riqueza es la crisis de la mercancía, las fuerzas de producción van a derrumbar las relaciones de producción), como memoria (de las luchas contra la mercantilización y el trabajo abstracto en los orígenes del capitalismo) o como lucha actual (seguimos luchando contra el trabajo abstracto todos los días para afirmar nuestra propia determinación de nuestra actividad)? El hecho mismo que este mundo más allá del capital está conceptualmente presente significa que no está totalmente subsumido dentro de su forma histórica actual, que existe una relación de no identidad o anti identidad, que la riqueza desborda la mercancía, el valor de uso desborda el valor, el trabajo útil (hacer humano) desborda el trabajo abstracto. Es decir que la mercancía es un proceso de mercantilizar, o, mejor, una lucha para mercantilizar la riqueza, el valor una lucha para valorizar las cosas útiles, el trabajo abstracto una lucha para transformar nuestra actividad en trabajo cuantificable y sin sentido. La mercancía, el valor, el trabajo abstracto son luchas para encerrar, subsumir, identificar, clasificar lo que los desborda, lo que no cabe. Nuestra resistencias-y-rebeldías son luchas contra la clasificación.

En este primer capítulo Marx nos está cerrando la puerta, metiéndonos en el capitalismo como un mundo identificado, clasificado. Cuando llegamos después a la explotación, ya no es cuestión de una actividad humana que desborda el trabajo: el concepto de explotación asume que ya estamos hablando de trabajo abstracto y que la explotación es una relación cuantitativa entre la cantidad de tiempo dedicada a la producción del valor de la fuerza de trabajo y la cantidad dedicada a la producción del plusvalor. (Estamos hablando de las interpretaciones clásicas de Marx, Marx mismo es más contradictorio). En otras palabras, el concepto de lucha de clases que parte de la explotación es un concepto identitario que excluye la lucha contra el trabajo y la crítica al trabajo como forma pervertida de la actividad humana. Con las revoluciones rusa y china, el trabajo llegó al poder.

¿Qué estamos diciendo de la lucha de clases, entonces? Por un lado existe una lucha real y constante para intensificar o amainar la explotación. Es la lucha sindicalista, una lucha que afecta mucho las condiciones de vida de los trabajadores y de toda la sociedad. Es una lucha que asume la permanencia del trabajo abstracto y, por lo tanto, el capitalismo. Es cierto que los sindicatos no tienen la fuerza ni la presencia que tenían hace treinta o cuarenta años, pero esta una lucha inseparable de la existencia del contrato de trabajo. Más allá de eso, existe también una lucha constante para subordinar la actividad humana al trabajo abstracto y la lógica del capital, y una revuelta constante contra esta subordinación. La primera es una lucha de clases, pero identitaria, encerrada dentro de la lógica del sistema, es la lucha de una clase contra otra. Implica un proceso de identificar, una limitación constante de las luchas, una definición sindical del descontento como demandas salariales. Esa lucha real e importante pero identitaria se desborda todo el tiempo en expresiones de lucha que cuestionan o rechazan el trabajo abstracto mismo. Estas revueltas contra el trabajo abstracto también se pueden ver como luchas de clase, pero no de un grupo contra otro, sino como luchas de los clasificados contra la clasificación. Son luchas por otra determinación de la actividad humana, por otro tiempo, por la vida en contra de la catástrofe capitalista. Aquí no es la lucha del trabajo contra el capital (la formulación clásica de la lucha de clases), más bien es la lucha (¿de la humanidad, de la vida?) contra el trabajo abstracto y el capital.

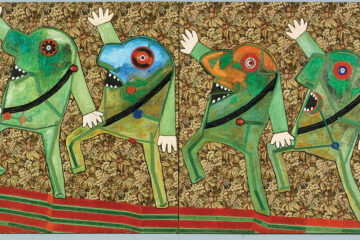

Imagen: Amarillo rojo y azul – Vasili Kandinski, 1925.