Richard Gunn

.

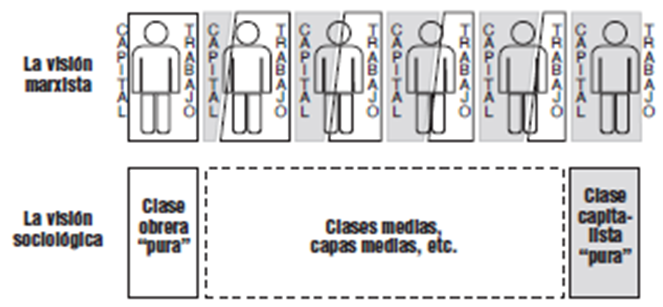

1. Es mucho más fácil decir, según el marxismo, lo que la clase no es, que lo que la clase es. Una clase no es un grupo de individuos especificados por lo que tienen en común (su nivel de ganancias o estilo de vida, su “fuente de ingresos”1, su relación con los medios de producción, etc.). El proletariado, por ejemplo, no se debe definir tanto como un grupo, como “en contra del capital”.*2 Tampoco es la clase un “lugar” especificado estructuralmente y de manera relacionada en el paisaje social (un lugar que los individuos puedan “ocupar” o en el cual, como individuos, pueden ser “interpolados”3, etc.). La diferencia entre los marxismos “empiristas” y “estructuralistas”, que tratan a las clases como grupos de individuos o como “lugares”, respectivamente, es trivial en lo relacionado a este aspecto. Por falta de un término más conveniente, me referiré al punto de vista que trata a las clases sea como grupos o como lugares como la concepción “sociológica” de clase.

2. El marxismo considera que la clase, como el propio capital (Marx, 1987), es una relación social. Aquello que es una relación no puede ser un grupo, ni siquiera uno que se defina de manera relacionada; tampoco puede ser un lugar (un lugar especificado de manera relacionada) en el que un grupo se pueda constituir o existir. Dejando de lado a tales puntos de vista, podemos decir que la clase es la propia relación (por ejemplo, la relación capital-trabajo) y, de manera más específica, una relación de lucha. Los términos “clase” y “relación de clases” son intercambiables, y “una” clase es algún tipo particular de relación de clases.

3. En otras palabras: no es que las clases, como entidades sociales preestablecidas, entren en lucha. Más bien, la lucha de clases es la premisa fundamental de la clase. Aún mejor: la lucha de clases es la propia clase. (Así es como el propio Marx introduce a la “clase” en los primeros párrafos del Manifiesto Comunista.) Lo que Marx quiere decir cuando subraya que la existencia “por sí misma” – es decir la existencia de oposición, de lucha – es intrínseca a la existencia de la clase, es que la “lucha de clases” es intrínseca a la “clase” (Marx, 1969, pág.173).

4. Me referiré al punto de vista que concibe al concepto de clase como una relación (una relación de lucha) como la noción “marxista” de clase: en este caso, es algo más que la comodidad lo que dicta la elección terminológica. Notoriamente, la concepción sociológica de clase se enfrenta a la dificultad de que no todos los individuos en la sociedad burguesa pueden ser ubicados fácilmente en los grupos que denomina “capitalistas” y “proletarios”.

Esta dificultad se produce por la concepción de clases como grupos o lugares, y, para escapar de ella, el marxismo sociológico recurre a categorías como “las clases medias”, “los estratos medios”, etc.: tales categorías son grupos residuales, o que abarcan a todo, y, en pocas palabras, invenciones teóricas generadas por un esquema conceptual empobrecido.

La concepción marxista de clase, al contrario, no se enfrenta con dificultades de este tipo: considera que la relación de clases (digamos la relación capital-trabajo) estructura las vidas de diversos individuos de manera diferente. El contraste entre las concepciones marxista y sociológica de clase respecto a esto puede ser ilustrado, muy aproximadamente, así:

[esquema].

..

Esta ilustración es aproximada, sobre todo, porque la diferencia que existe entre los modos en que la relación capital-trabajo estructura las vidas de los individuos en la sociedad burguesa, es tanto cualitativa como cuantitativa: un diagrama espacial sólo puede ser “no dialéctico”, haciendo caso omiso no sólo de las distinciones cualitativas sino además de la “pura inquietud de la vida” (Hegel, 1985, pág. 31) –la inquietud de la lucha–, que caracteriza a una relación de clases en cualquier caso dado. (El modelo para tales diagramas espaciales son los Figurae de Joaquín de Fiore, que ya no son necesarios una vez que la inteligencia espiritual que reúnen se haya desarrollado plenamente: véase Reeves, 1976, pág.13.)

5. ¿Qué formas cualitativas puede tomar la estructuración de vidas por la relación capital-trabajo (una vez más, una relación que siempre es de lucha)? La forma a la que Marx presta especial atención es la de expropiación/apropiación. Otras formas incluyen a la inclusión/exclusión (Foucault), apropiación/gasto y homogeneidad/heterogeneidad (Bataille) e incorporación/negación (Marcuse, Tronti)4: la lista es fenomenológicamente rica y de extremos abiertos.

6. Una diferencia entre los enfoques marxista y sociológico tal y como se describieron más arriba es que, en el enfoque marxista, el trabajador “puro” (situado en el lado extremo-izquierdo), cuyo ser social cae totalmente bajo el título “trabajo” y quien (al contrario de todas las figuras “intermedias”) no es de ninguna manera dividido en y contra sí mismo o sí misma, no es en absoluto metodológicamente privilegiado. Tampoco lo es el capitalista “puro”. Más bien, ambos son casos limitantes y, como tales, son considerados sólo como figuras entrelazadas con otras en una multitud diversamente estructurada. El punto de vista sociológico, por el otro lado, trata al trabajador “puro” y al capitalista “puro” como pilares metodológicos entre los cuales se teje la telaraña de las clases intermedias.

7. Esta diferencia es importante porque, según Marx, el trabajador “puro” no existe. Esto no se debe de ningún modo a la disminución relativa de los números de la “clase obrera tradicional” (sea cual sea la definición de este grupo teóricamente sospechoso). Al contrario, es porque la propia relación salarial es una forma burguesa y engañosa (Marx 1965 Parte VI): quien viva bajo su signo – incluido, y sobre todo, el productor de plusvalía empleado a tiempo completo – vive una vida dividida en y en contra de sí misma. Sus pies permanecen empantanados en la explotación incluso cuando su cabeza (que está tentada a construir esta explotación en términos de “salarios bajos”, es decir, en términos engañosos) respira en nubes ideológicas burguesas.5 En consecuencia, la línea de la lucha de clases recorre al individuo que produce la plusvalía (como en el caso de, digamos, la figura que se encuentra segunda por la izquierda en el diagrama ofrecido anteriormente en el párr.4).

Aquí, una vez más, no existe ningún obstáculo para la concepción marxista de clase, que se interesa específicamente en cómo la relación capital-trabajo estructura, de manera antagónica, a vidas concretas. Pero la no-existencia de un proletariado en toda su pureza sólo puede derribar la concepción sociológica de clase.

8. Otra diferencia evidente entre los dos esquemas es que el marxista habla de una relación de clases única (a saber, la relación capital-trabajo) que se realiza en la sociedad existente, mientras que el esquema sociológico reconoce tantas relaciones como conexiones puede haber entre lugares sociales o grupos. Es por ello que los “sociólogos” acusan a los “marxistas” de reduccionismo. De hecho, son los propios sociólogos los que realmente pueden ser acusados de reduccionismo. Los sociólogos quieren situar a cada individuo, de manera inequívoca y por completo, en alguno de los grupos o lugares especificados: un individuo “transcategorial” no puede existir en la imagen que los sociólogos dibujan. El objetivo de la proliferación por parte de los sociólogos de clases medias, estratos medios, nueva pequeña burguesía, etcétera, es encontrar alguna casilla a la que todo individuo pueda ser asignado de manera inequívoca. Es precisamente por ello que las maneras en que, en términos de clase, los individuos están divididos en y contra sí mismos –las maneras múltiples y complejas en que la línea de fractura de la lucha de clases atraviesa y no sólo separa a los individuos– entran en un eclipse teórico. De allí el reduccionismo de los sociólogos. La concepción marxista de clase, al contrario, trae la riqueza, generada por la experiencia de esta textura de vida (auto-)contradictoria, hacia la plena luz teórica y fenomenológica. La acusación de que el marxismo reduce la experiencia vivida de la subjetividad individual a una obra de “fuerzas clasistas”6 impersonales y totalmente objetivas es menos pertinente que nunca si la “clase” es entendida en su sentido auténticamente marxista.

9. Un punto relacionado es que la concepción marxista, a diferencia de la de los sociólogos, no construye la clase en términos del desempeño de este o aquel papel social. Desde su temprano ensayo Sobre la cuestión judía, Marx rechaza, como alienada y no libre, a cualquier sociedad en la que se dan definiciones de roles (o una “división social del trabajo”). Lejos de utilizar las definiciones de roles como un principio metodológico, el concepto marxista de clase muestra al individuo como el lugar de una lucha –de su propia lucha– que pone en juego no sólo a las dimensiones “universales” (portadoras de roles y socialmente homogéneas) sino también a las dimensiones “particulares” (únicas y socialmente heterogéneas) de la individualidad. Las definiciones de roles como “proletario” o “burgués” (o, de hecho, “hombre” o “mujer” o “ciudadano”) no representan la solución para Marx, ni en teoría ni en la práctica; al contrario, aparecen como uno de los problemas que “clase” en su definición marxista tendrá que resolver.

10. Respecto a las concepciones marxistas y sociológicas de clase, otra área de diferencias es, por supuesto, política. El enfoque sociológico promociona una política de alianzas entre clases y fracciones de clases: es más, atribuye a la clase trabajadora “pura” un papel político privilegiado o de liderazgo y hegemonía. No se plantea ninguna cuestión de tales alianzas en el enfoque marxista. Tampoco tiene la clase trabajadora “pura” (los empleados en oposición a los desempleados, los productores “directos” de plusvalía en oposición a los productores “indirectos”, el proletariado en oposición al lumpenproletariado, aquéllos cuyo trabajo produce valor en oposición a aquéllos cuyo trabajo no lo produce) un lugar político (como tampoco metodológico) privilegiado, porque tal “lugar” no existe. Tampoco existe ninguna cuestión de atribuir a clases “en auge”, en oposición a clases “en declive”, un monopolio de interés o fuerza revolucionarios: tales especificaciones sólo tienen sentido cuando las clases son vistas como lugares o como grupos. Finalmente, es destruido todo el concepto de un partido de vanguardia (más sus variantes suavizadas), ya que la distinción entre elementos de clase “avanzados” y “atrasados” desaparece junto con la propia concepción sociológica de clase. Resumiendo: lo que tradicionalmente se ha considerado política “marxista” es, de hecho, sociológica, y la política auténticamente marxista equivale a la política de un modo anarquista.

11. Si las clases no son ni grupos ni lugares sino relaciones de lucha, entonces siempre que el conflicto revolucionario tome la forma de un conflicto entre grupos (aunque siempre de una manera imperfecta e impura), esto debe ser interpretado como el resultado de la propia lucha de clases. No debe ser entendido sociológicamente, como, por ejemplo, una emergencia de clases preestablecidas –¡por fin!– en su no menos preestablecida “verdad” teórica y política. La cuestión planteada al individuo no es en el lado de quién, sino más bien en qué lado (qué lado de la relación de clases) se encuentra; e incluso esta última pregunta no debe ser entendida como una elección entre lugares o roles socialmente preexistentes. La lucha de clases permanece inherentemente impredecible, no sólo cuantitativa, sino también cualitativamente. La concepción marxiana de clase se concentra fuertemente en la cuestión de la elección con la que nos enfrenta la lucha de clases y, al hacerlo, no deja espacio para apelar a ningún rol o lugar o grupo en que (según la sociología) nos encontremos ya, con anterioridad a cualquier compromiso autodeterminante que decidamos asumir. Y no la permite, sobre todo, porque nos representa desgarrados por la fuerza de la lucha de clases en la que, siendo una sociedad de clases, estamos involucrados ya y siempre de manera consciente o inconsciente.

12. Si alguien lo desea, puede derivar sabiduría sociológica a partir de los textos de Marx. Desde luego, y sobre todo en sus escritos políticos, Marx no era siempre un marxista: por ejemplo, la concepción de clase de “dos grandes campos” que se adopta en el Manifiesto Comunista resulta de una construcción de la concepción marxista de clase de manera cien por ciento sociológica. Sin embargo, si la concepción marxista de clase fuera realmente de Marx, sería incomprensible el hecho de que Marx escribió El Capital. Fue el propio Marx quien, mucho antes que sus críticos y revisionistas, señaló que a medida que se desarrollara el capitalismo, se esperaba que aumentaran los números de las “clases medias” (Marx, s/f, págs. 480, 491). Y, sin embargo, escribe un libro, titulado El Capital, en el que una relación de clases única (la relación capital-trabajo) es el “objeto” teórico estudiado. Este enigma puede ser resuelto sólo si tomamos este comentario sobre las clases medias como sociológico y si leemos el argumento central de El Capital como marxista, en el sentido antes mencionado.

13. Cuando la concepción sociológica de clase desea establecer credenciales marxistas, se convierte siempre en económica-determinista. Esto es así porque el único “indicador” de pertenencia de clase (“clase”, en este caso, se ve una vez más como un lugar o un grupo) que proporcionan los escritos de Marx es el de una relación común con los medios de producción. Además de estar relacionados con los medios de producción, sin embargo, los individuos que son miembros de alguna clase (o que son interpolados desde el punto de vista de clase) se encuentran relacionados con el Estado y la “ideología”, por no hablar de su iglesia, equipo de fútbol y bar locales. Así, la concepción sociológica de clase genera enseguida un esquema de “niveles” o “prácticas” o “ejemplos” sociales separados (Althusser) y debe tratar la cuestión de cómo se relacionan estos niveles. La respuesta es más que conocida: en última instancia “acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento económico”.7 En última instancia, en otras palabras, el marxismo sociológico equivale a un determinismo económico con, seguramente, largos y complejos hilos deterministas. Sostener, como hace Althusser, que tal teoría (debido a su complejidad) ya no es economista es como sostener que una máquina ya no es una máquina en virtud del número de engranajes que su motor mueve.

14. Con la concepción marxista de clase todo es diferente. La distinción que hace Marx entre clase “en sí” y “para sí” debe ser tomada como algo que distingue, no entre niveles sociales (véase nota Nº5), sino entre las concepciones sociológica y marxista de la propia clase: si una clase sólo se convierte en tal cuando es “para sí”, entonces la lucha política, con todos sus desarrollos, ramificaciones y gastos impredecibles, se encuentra ya incorporada en lo que el marxismo sociológico trata como la “base” económica. Mientras que el marxismo sociológico intenta unir niveles que considera separados, y tomando esto como punto de partida cualquier problema sólo puede recurrir a relaciones causalistas y externas, por muy “estructurales” que puedan ser (Althusser). El marxismo marxista se mueve en la dirección opuesta y forma distinciones en el seno de una totalidad contradictoria, es decir, en el seno de un todo internamente y antagonísticamente relacionado: “Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso” (Marx, 1980, pág. 21). Como se aclara en el diagrama en el parágrafo 4, la totalidad de la relación de clases característica de, por ejemplo, la sociedad burguesa (la relación capital-trabajo) está presente –totalmente presente, aunque de maneras cualitativamente diferentes – en cada uno de los individuos que forman los momentos o partes de la sociedad. Lo esencial fue dicho hace mucho tiempo por el Lukacs temprano: “Lo que diferencia decisivamente al marxismo de la ciencia burguesa no es la tesis del predominio de los motivos económicos en la explicación de la historia, sino el punto de vista de la totalidad” (Lukacs, 1969, pág. 29).

15. Además del “punto de vista de la totalidad”, entra en juego una concepción totalmente novedosa de política de clase. Una vez que la “política” sea vista (como en el caso de los sociólogos) como un nivel social separado, la concepción de la existencia de la clase “para sí” se convierte en la formación de un partido político de un tipo más o menos convencional, es decir: burgués. Visto de esta manera, hasta un partido de vanguardia equivale a una variación de un modelo burgués. Sin embargo, no es Marx, sino la sociedad burguesa la que distingue entre los niveles de Estado político y sociedad civil –véase Sobre la cuestión judía– y establece a aquél como la arena en la que pueden competir los agrupamientos sociales en su madurez (es decir, su conformidad). La concepción marxista de clase, o en otras palabras “el punto de vista de la totalidad”, rechaza precisamente el carácter limitado de la concepción de política que conlleva la concepción sociológica de clase. Según el punto de vista marxista, la categoría de “política” se hace tan amplia como las formas que la lucha de clases (y de allí la propia clase) asume impredeciblemente. No sólo no se excluye ninguna cuestión de la agenda política; el propio concepto de agenda política queda excluido, puesto que cualquier agenda de este tipo excluye y margina todo asunto que no se acople a un dominio político teóricamente preestablecido.

16. Las notas anteriores no pretenden ser completas ni proporcionar una defensa de todos los puntos de la concepción de clase que han intentado replantear de una manera esquemática. Más bien, su objetivo fue aclarar algo de lo que conlleva el concepto marxista de clase. En lo referente a la evaluación de este concepto: se puede uno aventurar con la propuesta de que la única línea posible de cuestionamiento crítico que parece fértil es la que se pregunta si la relación capital-trabajo es la única relación que, en toda su riqueza, estructura nuestras vidas. Y aquí no puede haber cuestión de suplantar a Marx: otras relaciones de este tipo (relaciones sexuales y raciales, por ejemplo) son mediadas a través de la relación del capital de la misma manera que, por su parte, ésta existe como algo mediado por ellas. La pregunta de si tal relación es “dominante” es escolástica, a menos que sea abordada en términos concretamente políticos (es decir también fenomenológicos).

Tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista metodológico, la gran superioridad del punto de vista marxista sobre clase frente al sociológico es que libera al marxismo de toda infección de determinismo, al que Marx reprueba como una de las características más letales del capitalismo –la tiranía del trabajo “muerto” sobre el trabajo “vivo”, o, en otras palabras, del pasado (como en todo esquema determinista) sobre el presente y el futuro– y al cual su pensamiento se opone desde el principio hasta el final de manera implacable. Esto es así porque una característica fundamental del “análisis de clase” marxista es la lucha que se desarrolla de una manera complejamente entretejida, continua e impredecible, lo que para Marx representa la existencia de la clase per se.

* N. de la Tr. Las citas seguidas de asterisco corresponden a traducciones propias; las referencias equivalen a la edición usada por el autor.

Reconocimientos

Este ensayo debe mucho a conversaciones con John Holloway. Filio Diamanti me hizo dar cuenta de que mi comprensión de “clase” necesitaba ser aclarada antes de poder siquiera empezar la discusión sobre ella.

Notas

1 Esto, por lo menos, queda claro en el capítulo final, fragmentario, de El Capital, Vol.III (Marx, 1987, págs. 817-8).

2 Marx (1969), pág.173.

3 Véase Althusser (1971), págs.160-165.

4 Ver Foucault (1976), Parte Cuatro, cap.2; Bataille (1985); Marcuse (1964); Tronti (1979).

5 El punto de vista de que la mistificación “ideológica” inherente en la forma salarial deja incontaminada a la pureza de clase del trabajador depende de tratar a la producción y la ideología como “niveles” o instancias sociales discretas; también es así para la lectura de la distinción que hace Marx entre clase “en” y “para” sí que se rechaza en el parágrafo 14. Sobre el concepto de “niveles” ver parágrafo 13. De paso, vale la pena notar que la concepción de la ideología como un nivel separado (esté como esté definido) sigue siendo totalmente misteriosa, sólo porque la existencia social sin restante –por ejemplo, distinciones de género, arquitectura, disciplina de trabajo y conocimiento científico–conlleva una carga “ideológica”.

6 Para una discusión de este cargo, véase Sartre (1963).

7 Engels a J. Bloch, 21-22 de septiembre de 1890 (Marx/Engels, 1980). La distinción que hace Althusser entre instancias “determinantes” y “dominantes” representa una variación del mismo tema.

Referencias

Althusser L. (1981), Lenin y la filosofía (Era).

Bataille G. (1985), Visions of Excess: Selected Writings 1927-1939 (Manchester University Press).

Foucault M. (1976), Vigilar y castigar (Siglo Veintiuno).

Hegel G.W.F. (1985), Fenomenología del espíritu (Fondo de Cultura Económica).

Lukacs G. (1969), Historia y conciencia de clase: estudios de dialéctica marxista (Grijalbo).

Marcuse H. (1964), El hombre unidimensional: ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada (Joaquín Motriz).

Marx K. (1987), El Capital (Fondo de Cultura Económica).

Marx K./Engels F. (s/f), Historia crítica de la plusvalía (Ediciones Quinto Sol).

Marx K. (1980), Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, vol.1 (Siglo Veintiuno).

Marx K./Engels F. (1980), Obras escogidas (Editorial Progreso).

Reeves M. (1976), Joachim of Fiore and the Prophetic Future (SPCK).

Sartre J-P. (1963), The Problem of Method (Methuen).

Tronti M. (1979), “The Strategy of Refusal” in Working Class Autonomy and the Crisis (CSE Books/Red Notes).

Imagen. Carlo Carrà – El funeral del anarquista Galli. 1911