O más allá de la identidad y de la forma valor

..

Sergio Tischler

Todo lo que vive es irrepetible. Es

Inconcebible que dos seres humanos,

dos arbustos de rosas silvestres

sean idénticos… La vida

se extingue allí donde existe el empeño

de borrar las diferencias y las particularidades

por la vía de la violencia.

Vasili Grossman

..

¿Hasta dónde la política revolucionaria ha sido parte de la forma valor y ha estado atrapada en esa forma de las relaciones sociales?

¿Hasta dónde el leninismo ha sido parte de esa lógica identitaria?

¿Hasta dónde la dialéctica negativa nos permiten captar teóricamente este fenómeno de la lucha de clases?

¿Hasta dónde hemos reproducido una praxis política que, lejos de desbordar la forma valor, la ha reproducido en diversas formas de poder y organización?

¿Hasta dónde la revolución es la producción de una nueva identidad, una nueva totalidad o, por el contrario, implica el desbordamiento y superación de la identidad-totalidad como forma de las relaciones sociales?

¿Hasta dónde estas preguntas condensan, en una formulación conceptual, parte sustancial de la historia de la lucha de clases, desde su formulación teórica más desarrollada (Marx) hasta nuestros días?

Plantear estas preguntas, no nos compromete al rigor de tener respuestas –generales o puntuales– a las mismas. Podemos adelantar, sin embargo, algunas ideas al respecto.

(1)

Una de ellas, es que esto que estamos nombrando por forma identitaria de la lucha de clases, es algo que requiere ser entendido en términos del proceso objetivo y contradictorio de totalización de la vida social, propio del capital.

Marx expone ese proceso en su obra fundamental. Como forma generalizada de las relaciones sociales, la mercancía presupone un mecanismo, una lógica social, donde lo diverso de la producción material solamente puede socializarse por medio del dinero, de una homogenización que se opera en el intercambio. Ese intercambio tiene al trabajo por fundamento. Pero no el trabajo objetivado en valores de uso, sino el trabajo abstracto; esto es, el trabajo objetivado en tiempo: una abstracción respecto al trabajo concreto y los valores de uso. Este tipo de abstracción –de carácter objetivo o “real”, para usar la expresión de Sohn Rethell)–, se desarrolla históricamente con el intercambio de mercancías, y adquiere un carácter universal en el capitalismo como trabajo socialmente necesario, cuya reproducción (acumulación de capital) es un campo de batalla que se alimenta de la plusvalía y mata por la apropiación de ésta (la ganancia).

El tiempo dominado por la abstracción, y autonomizado como tiempo abstracto que domina el sistema, lleva el índice de la catástrofe y la muerte (guerras, despojos, genocidios). Gaza es su expresión más brutal y dolorosa en la actualidad.

(2)

La identidad de la vida social con la forma mercancía es un momento de la reproducción del capital, de la dominación en términos políticos y culturales, y se expresa de manera fundamental en la forma cósica (cosificación o reificación) que asumen las relaciones sociales. En otras palabras, la identidad es parte constitutiva del modo de existencia de las relaciones sociales del capital. Marx lo planteó en términos de fetichismo de la mercancía; fetichismo que no se limita al llamado ámbito económico, sino a la relación capitalista como totalidad, la cual incluye, tanto la dimensión política (Estado) como la forma cultural dominante.

Sin embargo, por más dominante que sea ese momento, es un momento de una forma social desgarrada por el antagonismo y la contradicción; es decir, una forma que implica la no identidad dentro y en contra de la identidad (el momento negativo de la relación).

(3)

¿Cómo entender ese momento negativo y su despliegue en términos de lucha? Por un lado, se puede entender como el despliegue de una lucha que niega la forma existente (y la identidad que la define) para producir una síntesis identitaria nueva (la revolución como realización de la totalidad y advenimiento de una nueva identidad universal en la figura del proletariado triunfante).

Esa visión, ha sido la manera más extendida de entender la dialéctica como dialéctica revolucionaria (para decirlo en términos de Lukács, quizás su principal exponente teórico.) Para él, la dialéctica era el antídoto contra el positivismo y el marxismo vulgar de la mayor parte de los teóricos marxistas de la Segunda Internacional. La revolución era dialéctica, así como el sujeto histórico. Con la revolución se lograba realizar la totalidad como la verdadera identidad sujeto/objeto, así como la desaparición del antagonismo de las relaciones sociales.

Hoy nos encontramos ante la crisis de esa conceptualización (la dialéctica positiva de la identidad como filosofía de la emancipación). Su referente histórico, es el fracaso soviético (en tanto proyecto de emancipación) y de las experiencias que, de una manera u otra, siguieron el leninismo como paradigma de la revolución. Un hecho, cuya interpretación fracasa si la hacemos a partir de una visión fincada en la primacía del factor subjetivo de la revolución, particularmente del papel jugado por la vanguardia revolucionaria y sus intelectuales.

Si bien es cierto, ese factor fue fundamental, es importante establecer que el mismo es parte de la revolución entendida como objeto; esto es, como proceso objetivo y contradictorio en el cual el sujeto revolucionario es parte de (y enfrenta) determinaciones que no son puestas por él.

Lo que queremos decir con esto, es que la deriva autoritaria de la Revolución rusa no es explicable en términos mecánicos y lineales; es decir, no es explicable como el simple resultado de la materialización de una visión vertical de la revolución, centrada en el partido y el Estado, y la razón instrumental como componente dominante de la nueva constelación de poder. Estas determinaciones de carácter subjetivo –las cargas subjetivas del sujeto revolucionario–, ciertamente fueron un factor fundamental de la forma política que terminó instituyéndose; pero el asunto es más complejo, entre otras cosas, porque aquí también entra en juego la fuerza totalizante del capital como sistema; el cual, en términos generales y múltiples expresiones, es la antítesis dentro del proceso revolucionario mismo.

Sin embargo, la antítesis se presentó de forma cosificada, como cosa externa en la figura del sistema de Estados que atacaron el naciente poder revolucionario. Esto reforzó las tendencias internas del poder autoritario, ya que la lucha se planteó en términos de la defensa de la revolución como defensa del Estado revolucionario, y presionó el proceso hacia la definición de la revolución como concepto identitario con la forma Estado.

Con esto, se produjo un cierre político y epistémico: el momento ideológico terminó por imponerse al de la crítica, cuyo sentido es abrir las categorías, abrir el mundo. (La experiencia más conspicua de esa crítica desde abajo fue el soviet). El cierre se expresó, entre otras cosas, en la reificación de una institucionalidad definida en términos de categorías de identidad que, como tales, pretenden universalidad: Partido-Estado-Trabajo-Clase como ideología de una nueva síntesis del mundo.

(4)

El establecimiento de la experiencia rusa como canon clásico de la revolución reforzó la manera de pensar la lucha de clases y el marxismo en clave identitaria. En tal codificación, esos conceptos fueron positivizados y degradados en la forma de ideología, cuya función es la de un cierre identitario donde la negatividad pierde su contenido crítico y creativo, y es transformada en mero momento de la afirmación del poder instituido.

La Teoría Crítica de la llamada primera generación de la Escuela de Frankfort ha sido uno de los momentos brillantes de la crítica a esa forma ideológica. Parte fundamental de nuestra argumentación, se basa en esa crítica; particularmente en la dialéctica negativa de Adorno, en su teoría de la negatividad y la crítica a la positivización de las categorías y conceptos.

Entre otras cosas, esa perspectiva permite pensar cómo el contenido de las revoluciones del canon clásico ha sido antagónico a la promesa emancipatoria que enarbolaron ideológicamente.

La apuesta por el Estado resultó ser antitética a la de la emancipación. La idea de que la emancipación puede ser producida verticalmente, desde el despliegue de la razón instrumental y la racionalidad del poder burocrático fracasó. Y esto, no por cuestiones circunstanciales.

El hecho es que, si el objetivo de la revolución es la abolición de la forma valor, es decir del capital, la única manera de lograrlo es abriendo un proceso que, desde abajo, desafíe las categorías de dominación, el Estado entre éstas. Si el partido y el Estado son categorías pensadas y organizadas en función de la producción de una nueva síntesis, de una nueva totalidad, lejos de romper con la forma valor, la reproducen en constelaciones diferentes de poder.

La revolución así pensada, se encuentra atrapada en la forma de dominación que en el discurso trata de superar. Se encuentra atrapada en la identidad que es el signo del sistema. No es pues, una revolución en el sentido de Marx.

Es decir, que la revolución no debe ser pensada en términos de estructuras de sometimiento sino, por el contrario, como ruptura que abre la historia como procesos de autodeterminación. (Por esa razón, se puede decir que la Comuna de París es hoy más actual que la revolución bolchevique.)

En los hechos y en el concepto, la forma identitaria que asumió la lucha de clases ha sido la negación de la revolución como crítica radical del capital. Solamente desplegando la crítica se puede hablar de autodeterminación, así como de la superación de las estructuras de sometimiento.

Y esto implica, también entender que la abolición del trabajo abstracto como categoría universal no se puede realizar desde la particularidad del Estado. No solamente porque esa particularidad es insuficiente frente a la totalidad organizada en torno al trabajo abstracto, sino fundamentalmente porque esa particularidad es particularidad de esa totalidad y la reproduce.

La totalidad no es la expresión de ausencia de antagonismo (o de su superación), sino la identidad de la forma antagónica de la existencia social.

(5)

Para decirlo en el lenguaje del zapatismo, la idea identitaria de lucha y de la emancipación podría expresarse en la imagen de la pirámide. La pirámide que reproduce otras pirámides.

Por un lado, la pirámide representa la verticalidad de nuestra vida cotidiana, sujeta a la lógica del tiempo abstracto; esto es, la verticalidad de la dominación del capital, expresada y enmascarada en categorías que se manifiestan en un lenguaje de reciprocidad y horizontalidad, como las que son constitutivas del Estado liberal como forma política y cultural.

Por otro lado, la imagen de la pirámide nos dice que la lucha anticapitalista no puede ser piramidal, sino un proceso de abolición de las pirámides. Este proceso puede ser interpretado como El común. Se puede decir, que lo que los zapatistas hacen es El común; un proceso que no es lineal sino contradictorio, y que no pretende una nueva síntesis totalizante, sino un mundo abierto donde la negatividad desafía la hegemonía y dominación.

Si el telos de la forma clásica leninista del partido –entendida como vanguardia revolucionaria– es el Estado, eso es porque la forma Estado ya se encuentra en dicho formato como escisión entre dirigentes y dirigidos; esto es, que la antítesis de la revolución existe en la propia forma organizativa, y ésta tiende a reproducir la escisión sujeto/objeto de la forma valor y del trabajo abstracto en la esfera política.

La tendencia a la positivización del partido como categoría crea una imagen de sujeto puro, portador de una verdad que se opone a la no-verdad de la realidad que se intenta superar; lo cual, en términos epistémicos se traduce en un pensamiento antidialéctico, construido por antinomias fijas.

En ese sentido, uno de los aportes más importantes del zapatismo es el de concebirse a sí mismo, y al sujeto revolucionario en general, como sujeto contradictorio, cuya praxis anticapitalista implica la lucha por superar la forma clásica vertical de la organización revolucionaria; esto es, la forma identitaria de la lucha de clases.

¿Qué representa El Común zapatista? Quizás no estemos fuera de foco si, en términos generales, decimos que representa la lucha a contrapelo de esa forma. Estamos entonces ante la emergencia de una nueva idea de revolución, a contrapelo del código que ha dominado su interpretación a partir de categorías de totalidad e identidad. Esta idea emergente, no es algo derivado de una suerte de historia autónoma del concepto, sino que es parte de la lucha de clases, de la crítica que se actualiza en y por las luchas mismas.

Agosto de 2025.

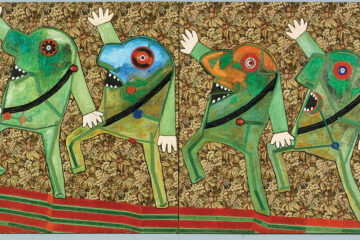

Imagen: Ceramiques – Joan Miró 1974