Una carta para mi tío Prudencio

Luis Bardamu

Una de esas mañanas de invierno en la serranía pampeana, de esas mañanas en las que para salir a la calle hay que pedir permiso al viento y al fresquete desquiciado, el tío Prudencio, con la boca en parte entumecida por la helada y en parte desencajada por el enojo, vino a cortar, abruptamente, mi momento de ocio y la lectura melancólica del poema “trabajar cansa”, agitando el último libro de John en su mano izquierda, en alto, a la manera de un estandarte de guerra, como si fuera un plumero desenfrenado de frases y sentencias; irrumpió como tromba en la plácida mañana atribulando el sueño de los héroes y los poetas de mi biblioteca. El libro que zarandeaba en su mano se lo había prestado yo, rogándole, más bien exigiéndole, una escrupulosa lectura.

-¡Sobrino! -dijo con suma seriedad-. ¡Que ganas de inventar conceptos que nadie sabe de qué van ni entiende a qué se refieren! ¿A que viene todo eso de la antiidentidad? ¡En la realidad semejante entelequia no existe, lo que existe es la identidad, sin identidad no hay sujeto y sin sujeto no hay revolución!

Tío Prudencio es una persona madura en años, en experiencias y de buenas lecturas. En tiempos de su adolescencia estudiantil supo militar en el partido comunista argentino, del que, como era de esperar en una persona sensata, rápidamente se desencantó y escapó para recaer en el abrazo vocacional de una de las organizaciones vernáculas del “trotskismo bárbaro”, como lo denominaba Nahuel Moreno, ancestral gurú de los trotskistas nacionales. Luego de incontables volanteadas, decenas de marchas y reivindicaciones, una multitud coreográfica de consignas y algunas campañas electorales -derrumbe del muro de Berlín y de la Unión Soviética de por medio- tío Prudencio también abandonó el partido trotskista. De allí en adelante no se adhirió a ningún otro grupo político. Continuó, sí, con su afiliación sindical y participó en innumerables marchas y protestas. Apoyó siempre sin vacilar lo que él llama la lucha de clases, las luchas, mejor en plural. Leyó mucho y, expresado por sus propias palabras, nunca dejó de ser marxista.

–¿En qué sentido “marxista”? -le pregunté alguna vez, para incentivarlo un poco-.

–En el de estar convencido de que continuamos viviendo en el sistema capitalista, sobrino -respondió-. Por más que hayan cambiado, no se han superado las condiciones fundantes del sistema, no hemos pasado a un postcapitalismo catastrófico surrealista como afirman algunos trasnochados. Y también en el sentido de que tenemos que tirar abajo ese capitalismo en el que vivimos.

-¿Pero, tío, qué significa para vos “vivir en el capitalismo”? -volví a preguntarle-.

–Quiere decir que somos arte y parte de un sistema de explotación, en el que la acumulación capitalista, tal como dijo Marx, se rige por la lógica de la mercancía, la ley del valor y la subsunción del trabajo concreto, el hacer humano, en el trabajo abstracto. Además en que es posible pensar y luchar por un mundo diferente a éste, uno mucho mejor, sin explotación, sin miserias, ni clases patronales chupasangres. Hacer la revolución, o sea. No me vaciles, sobrino, ya conocés todo eso -concluyó-.

Esa vez me dieron ganas de darle un abrazo, se lo dí.

–Tío, tal definición de “marxista” bien puedo compartirla también yo -le dije-. Agregaría que aún así no soy “marxista”, por la misma razón por la que Marx decía que no lo era. Y que, como para él, mi proposición favorita es “de omnibus dubitandum”, sentencia que hizo famosos a Descartes y a Kierkegaard pero que mucho antes fue praxis cotidiana de Sócrates.

Tío Prudencio se quedó cavilando un rato. Después sacudió su cabeza y dijo:

–Sí, es cierto, sobrino, podemos compartir todo eso perfectamente. Sin embargo, pensamos diferente.

–Así es, tío -respondí-. Aún estando de acuerdo en mucho, pensamos diferente. También por eso nos podríamos reconocer como “marxistas”, ¿no te parece?

Su rostro se aflojó, esbozó una sonrisa complaciente.

–El pez, Oscar Wilde y vos por la boca mueren, sobrino -dijo-.

Pero ahora tío Prudencio me vino con el cuestionamiento a la antiidentidad y no se trata de que lo deje pasar como a un toro bravo acicateado por Roca Rey, el toreador peruano. Ni tampoco de que le responda con dimes y diretes discursivos, porque no solo no conseguiría que se abriera a pensar el asunto, sino que también lo incordiaría por demás si le doy manija a la retórica de academia. De modo que, como mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, palabras que evocan al hombre fuerte nacional de los años cuarenta, pero que en realidad remiten al viejo Aristóteles, me dispuse a trazar algunas (pocas) líneas sobre este asunto de la lucha de clases y la antiidentidad, aunque más no fuera de manera sinóptica, y después dejar abierto el asunto para consiguientes derivaciones, refutaciones o ditirambos.

Lo que sigue es una carta, un poco trasnochada (soy de los que todavía escriben cartas por las noches, aunque después las envíe por mail) que le escribí al tío Prudencio.

Querido tío Prudencio:

Tenés mucha razón cuando decís que la antiidentidad no existe en la realidad, en el sentido de que no existe como una cosa. No puede existir de ese modo porque no es una cosa ni un atributo de las cosas, sino una manera de pensar. Por eso será conveniente comenzar diciendo que más que de “antiidentidad”, consideráramos hablar de “pensamiento antiidentitario”. Pero ojo, querido tío, que el asunto no termina ahí. ¿Acaso no habría que pensar que la “identidad”, en cierto nivel de análisis, tampoco es una cosa ni un atributo de las cosas, sino también una manera de pensar las cosas y, más específicamente, de identificar el pensamiento sobre las cosas con las cosas mismas?

Quiero decir, tío, que la identificación es un procedimiento de reducción, es la idea de que el pensamiento puede reducir un objeto, la cosa en sí misma, a su concepto, es decir, a lo que pensamos o nombramos de esa cosa. Por ejemplo, cuando decimos “árbol”, el concepto de árbol parece abarcar por completo a todos los árboles del mundo. Pero eso, como podrás deducir, es una ilusión, una abstracción de lo que podríamos llamar, por llamarlo de alguna manera, “pensamiento identitario”. Es una ilusión violenta y peligrosa, porque mete de prepo a la realidad en nuestros conceptos y deja afuera todo lo que no encaja, lo que no se adecúa: las particularidades, las diferencias, las contradicciones y antagonismos, todo lo que no se aprecia a primera vista de un objeto, sometiéndolo a la lógica de una totalidad abstracta y dominante.

Sé que en tus años mozos leíste la dialéctica negativa, tío. ¡Fuiste vos quien me hizo conocer el libro de Adorno cuando todavía mi mayor esperanza no era otra que llegar a jugar de nueve en la primera de Santamarina! Contra ese pensamiento “identitario”, como bien sabés, es que Adorno habla de la “no-identidad”, que viene a ser aquello que no se adecúa, que escapa al concepto. Lo que no puede ser capturado, subsumido, “identificado” por el concepto cuando reduce la realidad a una etiqueta. Existe una tensión ahí, entre el concepto y la cosa, porque hay una falsedad en esa identidad total de la cosa con el concepto, y esa falsedad oculta, niega, la contradicción o, mejor expresado, niega el antagonismo, entre el objeto y el concepto.

Antes de que me ladres como chihuahua sin correa, desde ya reconozco, tío, que, hasta donde yo sé, Adorno no utiliza el término “antiidentidad”, sino que desarrolla la “no-identidad”, y que lo de “antiidentidad” es otra vuelta de tuerca, un forzamiento, si querés, una operación extra que hacemos por acá para ir un poquito más allá de lo que revela la dialéctica negativa. Pero no es un capricho ni un delirio, como ya verás, o al menos, como intentaré explicarte. Adorno es una fuente de inspiración, tío, pero no se trata de aprehenderlo como a un padrenuestro sino de encontrar en sus textos alguna que otra herramienta que permita, un poco, comprender y encontrar una salida a la locura de este mundo capitalista en el que estamos. ¿Te acordás de Bloch? A ése te lo hice conocer yo, si mal no recuerdo. Bloch decía que “pensar es traspasar”. Se trataría también de eso, de traspasar los conceptos y ver qué hay, no sólo en ellos mismos, sino también más allá de ellos.

Ya te imagino regañándome por semejante alquimia teórica. Pero si metemos un poco más la mano en el barro, tío Prudencio, es cierto que nos vamos a encontrar que la identidad (y ya veríamos si la antiidentidad) no existe ni puede existir fuera del pensamiento, que es el que da lugar al proceso de identificación y, sin embargo… como vos decís al principio, al mismo tiempo, la identidad (y ya veríamos si la antiidentidad) existe efectivamente en la realidad, porque es una abstracción, es una manera de pensar, pero resulta que es una abstracción real, una abstracción que opera sobre el mundo, sobre las cosas del mundo y sobre las relaciones entre las personas; es una fuerza material y social que interviene en la vida cotidiana bajo el capitalismo. Es una idea y también es una fuerza que opera activamente en la sociedad. Por ejemplo, decimos “mujer” (también puede ser “hombre”, por supuesto), y es un concepto, que se define, entre otras cosas, por su oposición binaria a “hombre”, desde el punto de vista de la identidad de género. Sin embargo, esa identidad de género que dice “mujer” es una abstracción, pero una abstracción muy real, porque en la sociedad determina roles y expectativas, formas de comportamiento, barreras entre las personas, formas de explotación, cosifica y aliena. Y, al mismo tiempo que es una abstracción real no deja de ser una abstracción pura, es decir, un concepto, que para desenmascararse tiene que ser traspasado, abierto, desbordado, ser apreciado como un proceso, no como algo estancado, para ir más allá de las categorías y clasificaciones rígidas de la totalidad dominante.

Hurgando un poco más en el barro, querido tío, nos damos cuenta que aquella no-identidad -y también la antiidentidad, por supuesto-, no es algo que proviene de afuera del concepto, de la identidad, sino que le es inherente, y que está en antagonismo con el concepto mismo. Es lo que, en el propio concepto, lucha contra la identificación que impone el concepto. Existe un antagonismo permanente en el corazón del concepto y el concepto mismo es, de ese modo, autoantagonista. Ese antagonismo entre identidad y no-identidad, entre identidad y antiidentidad, está en permanente lucha: por una parte lucha de lo no-identitario y lo antiidentitario contra lo identitario del concepto, por otra, lucha de lo identitario por permanecer como identitario y subsumir y negar, lo no-identitario y la antiidentidad. Esto se da en el mundo de los conceptos, pero como ya vimos, el mundo de los conceptos, el mundo de las abstracciones, también opera sobre lo real, por lo que este antagonismo y autoantagonismo propias del concepto también se dan en esas abstracciones reales, es decir, en la realidad.

A veces el concepto es desbordado, el alma que desborda la forma, diría el viejo Simmel, antes de hacerse nacionalista. Cuando el concepto es desbordado se puede apreciar el destello antes oculto de la antiidentidad, se rompe la contención y la clasificación identitaria y se abre un abanico luminoso de oportunidades para el pensamiento. ¿Y en el mundo social? Cuando la abstracción real es desbordada, se rompe el mundo totalizante de las clasificaciones y etiquetas y se abre un espacio maravilloso para la creatividad del hacer humano no (totalmente) subsumido por el trabajo abstracto y la identidad. El desborde es un acto de rechazo que afirma la existencia -oculta, negada, volcánica, insumisa, explosiva- de “lo que todavía no es” (otra vez Bloch) que se resiste a ser contenido por el “es” de la lógica del capital y la totalidad dominante. El desborde de lo que no busca permanecer como algo devenido sino que está en el movimiento absoluto del devenir. De eso se trata la antiidentidad. ¿No se trata, en el fondo, de eso mismo cuando hablamos de la revolución que queremos, querido tío?

Si lo vemos desde otro punto de vista, cambiando la orilla de la mirada, así como la antiidentidad es una lucha permanente contra la identidad, “casi cualquier afirmación de identidad es una declaración de guerra para lo diferente”, como escribió el capitán Marcos zapatista cuando todavía era el SupGaleano. Es decir, cada afirmación identitaria es una declaración de guerra para lo que no se adecúa, lo que resiste y desborda la identidad. O al menos “casi” siempre lo es. Ese “casi” es importante, tío, es ambiguo, polisémico, contradictorio, y vale la pena detenerse en él. En el texto de los zapatistas la oración continúa: “He dicho casi, y a ese casi nos aferramos como zapatistas que somos”. El “casi” de esas dos oraciones seguidas, ¿no está expresando un antagonismo inherente al zapatismo “que es”? Un antagonismo que puede entenderse como autoantagonismo puesto que por un lado manifiesta el rechazo a “casi” todas las identidades, formas de hacer, instituciones, políticas del sistema; y por el otro, contiene la afirmación de la identidad propia “zapatista”, lo “que somos”, un “nosotros” identificante que no acaba de abrirse del todo hacia lo otro diferente -aunque sí lo intentan y lo hacen, al mismo tiempo-, porque el zapatismo, que ha reafirmado y reafirma su “identidad” indígena y reivindicado su “identidad” militar (EZLN), esta última matizada por la praxis cotidiana de las comunidades, como cualquier otro movimiento social que confronta con el capitalismo y en esa confrontación esboza un más allá posible aquí y ahora, es un sujeto colectivo que se despliega en un mundo constreñido y totalizado por la identidad y lo identitario, y por tanto está cruzado y atravesado también por lo autoantagónico y un poco por lo esquizofrénico: es, va siendo, y deja de ser identitario/ no-identitario/ y antiidentitario, al mismo tiempo.

Si me detengo en esto, tío, es porque me parece importante como ejemplo para tener en cuenta que tirar abajo el “principio de identidad” no implica poner en su lugar algún tipo de “principio de antiidentidad”. Lo antiidentitario tendría que ser comprendido como aquello antagonista que todavía-no ha desplegado toda su potencia en el pensamiento y en la realidad, como lo inmanente y oculto que aparece muchas veces “en la forma de su negación”. Las prefiguraciones o anticipaciones de una sociedad otra, no capitalista, dentro de un mundo capitalista, son posibles, deseables, necesarias, pero siempre como lucha en contra del proceso de identificación y, al mismo tiempo, como movimiento (no identitario, antiidentitario) que no se reafirma plenamente en un sí-mismo logrado. En otras palabras, algo así como una “identidad antiidentitaria” no sólo sería un oxímoron, tío, sino la expresión absurda de un idealismo supino. Cuando se rompa la trama dominante de la totalidad identitaria, cuando el mundo de las palabras y las cosas se organice de otra manera, posiblemente la antiidentidad dejará de tener sentido. ¿O no? No lo sabemos.

Ya te escucho, tío: –Si, todo lo que decís es muy interesante, sobrino, muy interesante, pero en la vida real ¿para qué sirve pensar con ese pensamiento antiidentitario? ¿cómo puede aportar algo concreto a las luchas y a la revolución?- Te escucho, tío, preguntándome eso, y te digo que tus preguntas son legítimas y necesarias, y aunque seguramente no podré responderte como quisiera y como vos quisieras, intentaré arrimar al bochín un poco más.

Vamos con el ejemplo de un concepto que está siempre presente en la sociedad capitalista, y que, cada cierto tiempo, cobra significancia, hace tambalear el andamiaje del sistema y afecta directamente nuestras expectativas y nuestra vida cotidiana. Es el concepto de “crisis”. Cuando en los titulares de los diarios (sean impresos en papel o ediciones en páginas web) aparecen resaltadas las palabras “crisis económica”, “crisis ecológica”, o incluso cuando se habla de “crisis del capitalismo”, nos acomete un escalofrío, se nos genera un encogimiento desde el estómago hasta la garganta. Sabemos que, tarde o temprano, las “crisis” en el capitalismo las vamos a pagar nosotros (nosotros, es decir, los que no somos “capitalistas”, aunque también a veces las pagan algunos capitalistas). Con las crisis vendrán más sufrimientos, más restricciones, mayor precariedad y explotación. Esta es una forma identitaria de entender las “crisis”: como callejón sin salida, como desmoronamiento, como catástrofe y apocalipsis. Pero cuando abrimos el concepto “crisis”, cuando lo traspasamos como abstracción real, cuando vemos lo que en él está contenido, negado, subsumido y que antagoniza con su identidad (cuando pensamos antiidentitariamente, en suma) encontramos algo más. No es que las penurias vayan a desaparecer, por supuesto, sino que además de ellas, hay otra cosa, oculta y negada, que la misma crisis permite entrever. Podemos empezar a ver un proceso de intensificación de la desarticulación del dominio del capital, una manifestación de la incapacidad del capital para dominarnos y explotarnos por completo (si pudiera hacerlo, no existirían las “crisis”).

En otras palabras, tío, abrir y traspasar el concepto “crisis”, nos lleva a entender que la crisis no es solo una señal de que el sistema se desmorona, sino que también es expresión de un campo de batalla donde las resistencias y luchas sociales se vuelven más visibles y poderosas. No sólo somos víctimas de un capital omnipresente, también somos la negación de aquello que nos niega, es decir del capitalismo. Vistas de esta manera, tío, nuestras resistencias y luchas cotidianas son, en sí mismas, por su mera existencia, la crisis del capital. Es algo que en el libro que me revoleaste al principio estaba implícito: nosotros somos la crisis del capital, no las políticas económicas, ni las variaciones del mercado o sus leyes. La crisis no es algo ya devenido, es también la oportunidad de construir algo nuevo. Pensar de manera antiidentitaria es darnos la posibilidad de visualizar en la crisis aquello que todavía no ha sido pero que podría llegar a ser, un mundo no capitalista, la posibilidad de la revolución.

Me preguntaste por las luchas, tío Prudencio. Hagamos el mismo, por así llamarlo, ejercicio antiidentitario, con la idea de lucha de clases. Para eso tenemos que empezar por el concepto mismo de clase. En lugar de pensar en la “lucha de clases” como nos propone el pensamiento identitario, es decir, como una confrontación entre sujetos preexistentes, pongamos, el capital y la clase obrera, que existen por separado y con una relación de externalidad confrontativa entre sí, pensar antiidentitariamente nos permite comprender que la clase es la que se constituye a través de la lucha, no al revés. Es decir, no hay una clase obrera ni ninguna otra clase ya formada que luego lucha, sino que la clase se define y se crea en el acto de la lucha misma. Vista así, la “clase” deja de ser un concepto fosilizado y constreñido y pasa a ser el movimiento de la lucha del hacer humano contra su abstracción; pone el acento en la posibilidad de autoorganización, la autonomía y la capacidad propia de los colectivos para crear un mundo diferente, no capitalista.

Por otra parte, el modo identitario de comprender las luchas es analizarlas sólo como eventos aislados o reacciones y resistencias a las crisis. Cuando traspasamos ese concepto identitario, lo primero que encontramos es que el capital y las luchas están intrínsecamente entrelazados. El propio capital es lucha porque el proceso de acumulación y expansión del capitalismo no está dado por una ley económica o por el desarrollo automático de la tecnología. Esa acumulación es un proceso violento y constante que busca someter la vida humana a la lógica del dinero y la mercancía. Por ejemplo, la monetarización de la vida, la expansión de la deuda o la privatización de los servicios públicos son actos de lucha del capital para mantener su dominio.

El sueño del capital es dominarlo todo -¡tantas veces hemos hablado de eso, tío Prudencio!-. Pero ese sueño deviene pesadilla para el capital cuando las luchas sociales se hacen visibles y se despliegan en todas sus dimensiones. Es cierto que muchas de las luchas, posiblemente la mayoría de ellas, no traspasarán nunca el tejido del capital y serán metabolizadas y reabsorbidas por él, como si estuvieran atrapadas en un bucle que se repite indefinidamente. Así pasa a menudo con las reivindicaciones salariales: se lucha y se consigue un aumento de salario, que es el objetivo inmediato de la lucha, se mejora la calidad de vida, pero luego el aumento salarial es reabsorbido por una medida económica del gobierno y hay que volver a empezar. A veces incluso, se mejora de verdad la calidad de vida, al menos por un tiempo, porque al capitalismo le es funcional esa mejora -a través de un mayor consumo, por ejemplo, o porque un aumento de salario puede llevar a una mayor automatización o a la reubicación de la producción, lo que a la larga, fortalece la explotación capitalista y debilita la posición de los trabajadores-. De este modo, hay luchas que pueden ser vistas como una fuerza que impulsa la propia reestructuración del capital, sin lograr una transformación fundamental.

Pero otras veces las luchas desbordan los límites identitarios del capital, lo traspasan y buscan su negación radical. Son luchas que no se centran, o no sólo se centran, en obtener concesiones, aunque partan desde allí, sino que en su desarrollo abren la posibilidad para esbozar o crear un mundo diferente. No buscan un futuro mejor, sino que ya son, en sí mismas, la creación y el despliegue de un mundo no capitalista dentro, en contra y más allá del capitalismo. No son una simple respuesta a la crisis, sino que constituyen la crisis misma al ser la negación constante del capital. La posibilidad revolucionaria reside precisamente en la existencia de estas luchas, que demuestran que el capital no puede dominar la vida en su totalidad. Ojo, no es que haya una “jerarquía” de luchas, donde las luchas por reivindicaciones están por debajo o sean menos importantes que las luchas que desbordan. No son tipos de luchas distintas por naturaleza, sino que representan diferentes momentos o intensidades en el proceso de rechazo al capital. Todo desborde antiidentitario tiene como punto de partida una confrontación identitaria.

Querido tío Prudencio, este escrito se ha extendido demasiado ya. Me he puesto un poco serio y vos bien sabés que prefiero que estos asuntos se discutan con una sonrisa y uno que otro chiste al pasar. La solemnidad es la excusa de los aburridos y, por otra parte, ninguna conversación entre buenos camaradas debiera ser solemne. No estoy seguro de haber respondido satisfactoriamente a tu pregunta original: ¿a qué viene todo eso de la antiidentidad? Aún así espero haberme aproximado un poco a la cuestión. Lo que nos permite este ejercicio antiidentitario es comprender que en todas las luchas, incluso en las que no logran sus objetivos o reivindicaciones mínimas, hay un fundamento insumiso -otra vez: oculto, negado, volcánico- que es la capacidad humana para desear, imaginar y crear un mundo diferente, negándose a ser reducido a un mero engranaje del sistema. Quedan muchos puntos pendientes y seguramente muchas de las afirmaciones que te escribí son, como mínimo, cuestionables y estará muy bien que las polemices y problematices. Va un abrazo rebelde, insumiso y también, ¿por qué no?, antiidentitario.

Tu sobrino.

Referencias:

– Trabajar cansa (en italiano Lavorare stanca) es un poema y el título de un libro de poemas de Césare Pavese, su primera edición es de 1936 y la edición definitiva, por Einaudi, de 1943.

– El libro que tío Prudencio llevaba en su mano en alto es Esperanza en tiempos de desesperanza, de John Holloway, edición argentina revisada, Libros del don, Comunizar.

– Nahuel Moreno (Hugo Miguel Bressano), fue un político trotskista que participó en la formación de distintas organizaciones y partidos de izquierda en Latinoamérica, particularmente en la Argentina: GOM, POR, Palabra Obrera, PRT, PRT-La Verdad, PST, MAS. A nivel internacional participó en la disputas políticas entre las distintas fracciones del trotskismo en la segunda mitad del siglo XX.

– Karl Marx escribió “lo que sí sé es que yo no soy marxista” en una carta en 1882, dirigida al dirigente socialista francés Jules Guesde, como una crítica a la forma en que algunos de sus seguidores simplificaban y malinterpretaban sus ideas, y para marcar su distancia con la “fraseología revolucionaria” de la época. Engels circuló esta declaración en numerosas ocasiones, incluyendo cartas a los periódicos, sin duda para conocimiento público. En cualquier caso, Marx no aspiraba al “marxismo”. Además, cuando el economista alemán Adolph Wagner, el primero en lidiar con la teoría de Marx, escribió en su libro de texto sobre el “sistema socialista” de Marx, este último, indignado, señaló en sus notas del libro, que él “nunca estableció un sistema socialista”.

– De omnibus dubitandum o, en su forma completa, De omnibus dubitandum est, es una frase en latín que significa “De todo hay que dudar”. Es un principio filosófico que, aunque a veces se le atribuye a René Descartes, es más conocido como el lema y el título de una obra del filósofo danés Søren Kierkegaard. En marzo de 1865, Karl Marx rellenó un cuestionario en el Álbum de confesiones de su hija Jenny, un pasatiempo común de la Inglaterra victoriana. En él escribió que su máxima era Nihil humani a me alienum puto (“Nada de lo humano me es ajeno”) y su lema preferido era De omnibus dubitandum (“De todo hay que dudar”).

– Andrés Roca Rey es un torero peruano nacido en 1996. Es uno de los toreros activos más prestigiosos y sobresalientes y el protagonista principal de la película Tardes de soledad del director de cine español Albert Serra (2024).

– “Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar” es parte de una frase que Juan Domingo Perón pronunció por primera vez en agosto de 1943, en un discurso en la Bolsa de Comercio argentina, cuando ocupaba la secretaría de Trabajo y Previsión.

– Dialéctica Negativa se refiere al libro de Theodor W. Adorno. La edición original alemana, Negative Dialektik, fue publicada en Frankfurt am Main por Suhrkamp, en 1966. Adorno aborda y desarrolla el concepto de la no-identidad principalmente en esta obra clave. La no-identidad es el principio central de su filosofía, que critica la tendencia del pensamiento occidental a subsumir el objeto bajo el concepto, a identificar lo particular y lo diferente con lo universal.

– El Club social y deportivo Ramón Santamarina de Tandil participa actualmente del Torneo Federal A, de la Asociación del Fútbol Argentino.

– La oración “pensar es traspasar” de Ernst Bloch, se encuentra en el Tomo I de su obra principal El principio esperanza, y significa que pensar no es solo contemplar lo existente, sino también ir más allá, activando las tendencias utópicas y la esperanza de un mundo nuevo en la realidad.

– La expresión “el alma y las formas” de Georg Simmel, resume la tensión entre el espíritu subjetivo (el alma), que es un flujo constante de vida, y las creaciones culturales (las formas), como el arte, la ciencia y las instituciones. Como libro, El alma y las formas de Simmel fue publicado originalmente en el año 1900 como una colección de ensayos titulada Die Psychologie der Geselligkeit en la revista Nyugat.

– Aquello “que no busca permanecer como algo devenido sino que está en el movimiento absoluto del devenir”, es parte de un hermoso párrafo de Marx sobre la riqueza que se encuentra en los Grundrisse, publicados originalmente en 1939-1941 por el Instituto de Marxismo-Leninismo en Moscú.

– Y podríamos decir que casi cualquier afirmación de identidad es una declaración de guerra para lo diferente. He dicho “casi”, y a ese “casi” nos aferramos como zapatistas que somos, se encuentra en el texto “La travesía por la vida. ¿A qué vamos?”, de SupGaleano, publicada el 27 de junio de 2021 en la página web Enlace Zapatista.

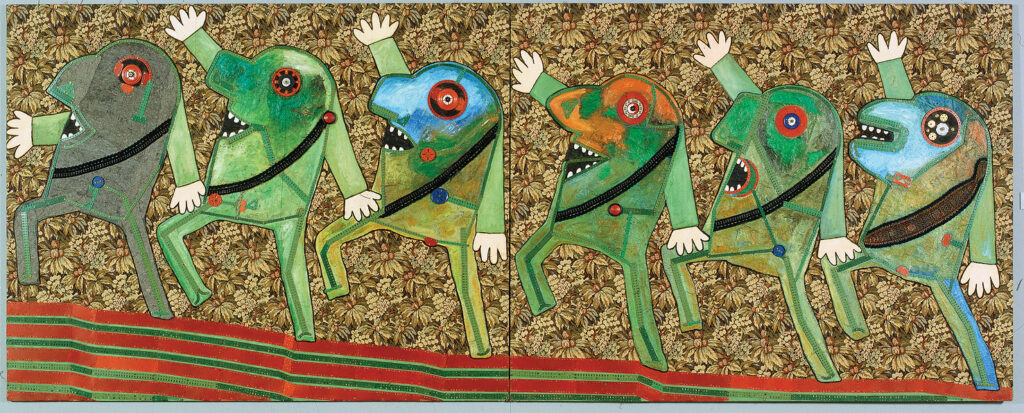

Imagen: Baj, Parata a sei (1964)